英語が思うように伝わりません。ネイティブにも一発で通じる綺麗な発音はどうやって身につけましたか?

ー33歳 昼下がりのランチ妻

どうも。@bigtreeです。

(僕が誰にも知られず密かにペラペラになった独学勉強法はこちら↓チラッ)

綺麗な発音を身につけたいと思って試行錯誤しているそこのあなた。

この記事では「ネイティブの発音をマスターしたい」と思っているあなたのために、最も重要な「英語の母音(vowels)の発音」を、イメージを使いながらやさしく解説しています。

これを最後までしっかり読んで繰り返し練習を積めば、あなたの発音は劇的に改善され、ネイティブの発音に限りなく近づくはずです。

はい。この記事で紹介している方法は普通の学校の授業では絶対に習うことのない英語の「音声学」という学問知識を元にしています。

僕はこの音声学を大学時代に学び、そこからさらに独自で研究を続け、専門知識を持たない人でも簡単に母音の発音の仕方を理解できる方法をまとめ上げました。

英語という言語とガチで向き合っている人たちが研究している「音声学」という学問をベースにしているので、最初はちょっとだけ取っつきにくいと感じるかもしれません。

それでも本気で綺麗な発音を身につけたいと思っている人には必ず役に立つ内容になっているので、頑張って最後までついてきてください。

それでは早速一緒に見ていきましょう。

【はじめに】英語の母音の数について(※超重要)

まず初めに、英語の母音の発音をマスターするには、その種類について把握しておかなくてはいけませんね。

知っている人もいると思いますが、

- 日本語の母音は「あ、い、う、え、お」の5つなのに対して、英語では20個以上の母音があると言われています。

ええ、諦めるの早すぎです笑

例えば日本語の「あ」という音に近い母音が英語には/æ/、/ɑ/、/ʌ/、/ə/のようにいくつかありますが、そのどれもが日本語の「あ」とそこそこ近い音ではありますが、厳密には「あ」の音ではありません。

なぜなら「あ」はあくまでも日本語の母音であり、日本語と英語は全く別の言語なので当たり前と言えば当たり前ですよね。

なので発音を本気で改善したい場合には、まず日本語の母音と英語の母音の発音を切り離して考えることが重要です。

また20個の母音の発音をいきなり覚えろと言われるとかなり大変に聞こえますが、大丈夫です。

この20個という数は、実は研究者によって異論がたくさんあります。

「英語の母音の数は18個だ」

「いやいや本当は25個ある」

みたいな感じで実は人によって意見がまちまちなんですよ。

また、イギリス英語とアメリカ英語といった表現を聞いたことがあると思いますが、一口に「英語」といってもそれぞれの国・地域で話される英語の音にも違いがあり、実は「それら全ての音を合わせると英語の母音は20個以上ある」というのが本当のところなんですが、実際にはそこまで詳しく母音について掘り下げている教材はなかなか見つかりません。

はい、なのでここではその全てを覚える必要はありません。

僕自身、専門分野は現在世界基準となっているアメリカ英語の発音なので、ここではあなたが完璧なアメリカ英語の母音の発音をマスターできるようにお手伝いをしていきたいと思います。

なのでここからは「母音の発音」=「アメリカ英語の母音の発音」と思って聞いてください。

そしてそのアメリカ英語の母音の数なんですが・・・

全部で16個あります。(異論もあります)

ええ、そうなんですよ笑 結構あるんですよ。

でも大丈夫です。

実は英語の母音には種類があって、

- 短母音 (short vowels)

- 長母音 (long vowels)

- 二重母音 (diphthongs)

というクラス分けがされているんですね。

そしてその中で「二重母音」というのは実は基本的には短母音と長母音の組み合わせなので、僕の教え方としては、

- まずは短母音、長母音合わせて11個の音を覚える

- すると自動的に二重母音の音も覚えられる

- 結果、全部で16個のアメリカ英語の母音を習得できる

という感じで自然と覚えられるようになっているんです。

しかも、さっき言ったように英語の母音は日本語の母音の発音と似ているものも多いので、正しい発声の仕方を習得するのには実際さほど時間はかからないはずです。

なのであまりガッチリ構えず、肩の力を抜いて見ていきましょう。

それではここから早速それぞれの母音の発声方法を紹介していきますね。

“bigtree流” 母音の発音習得方法

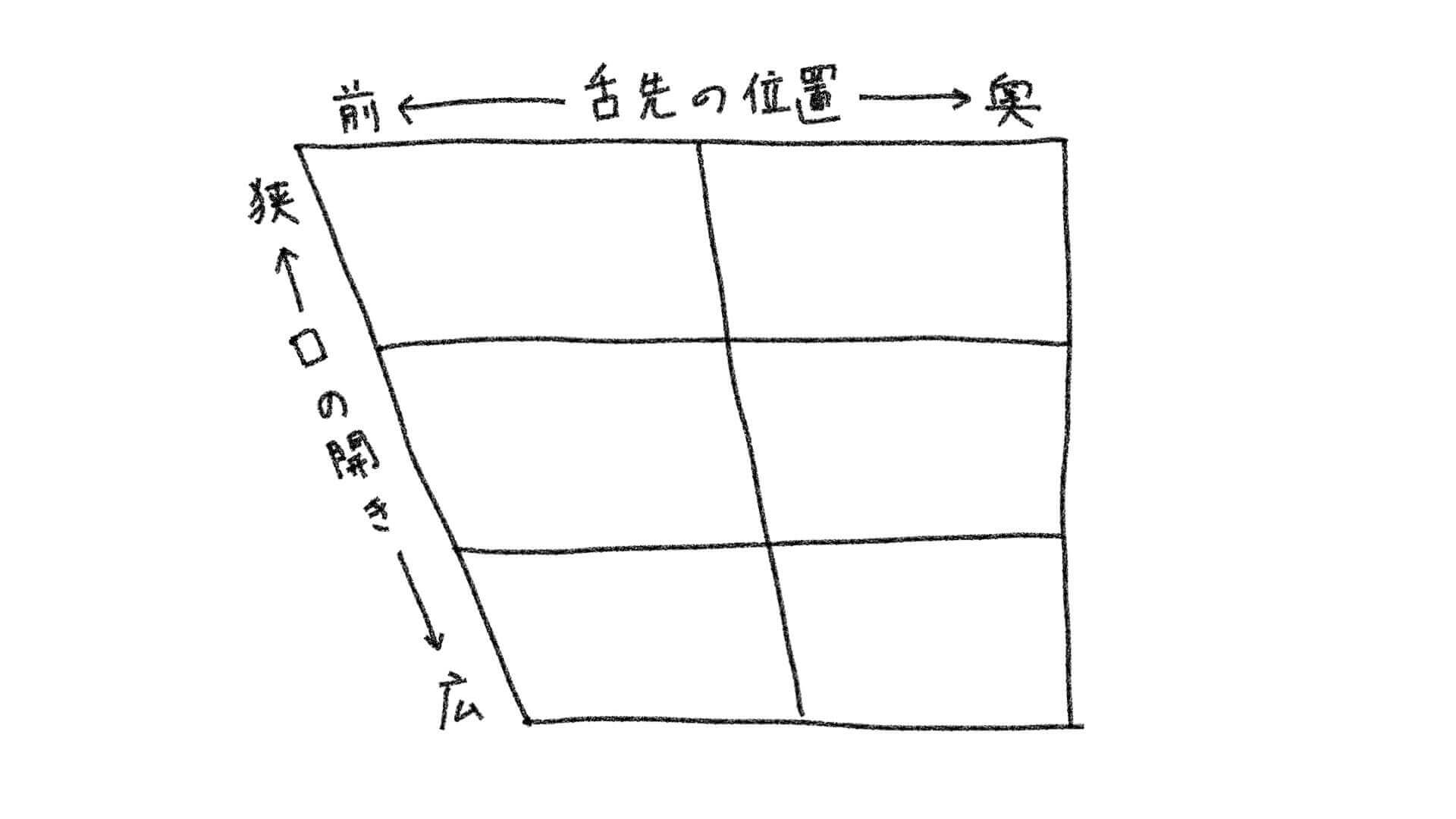

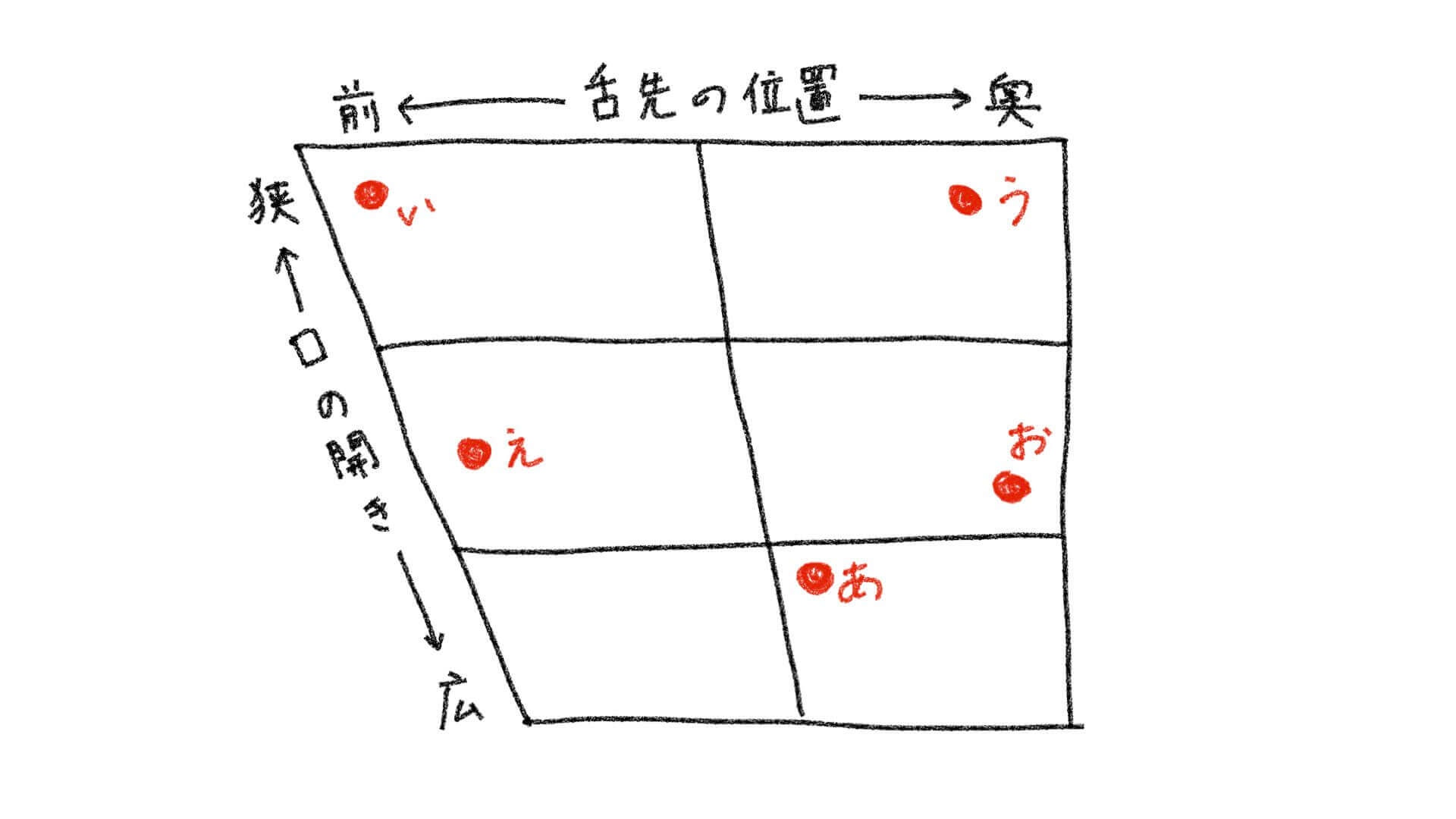

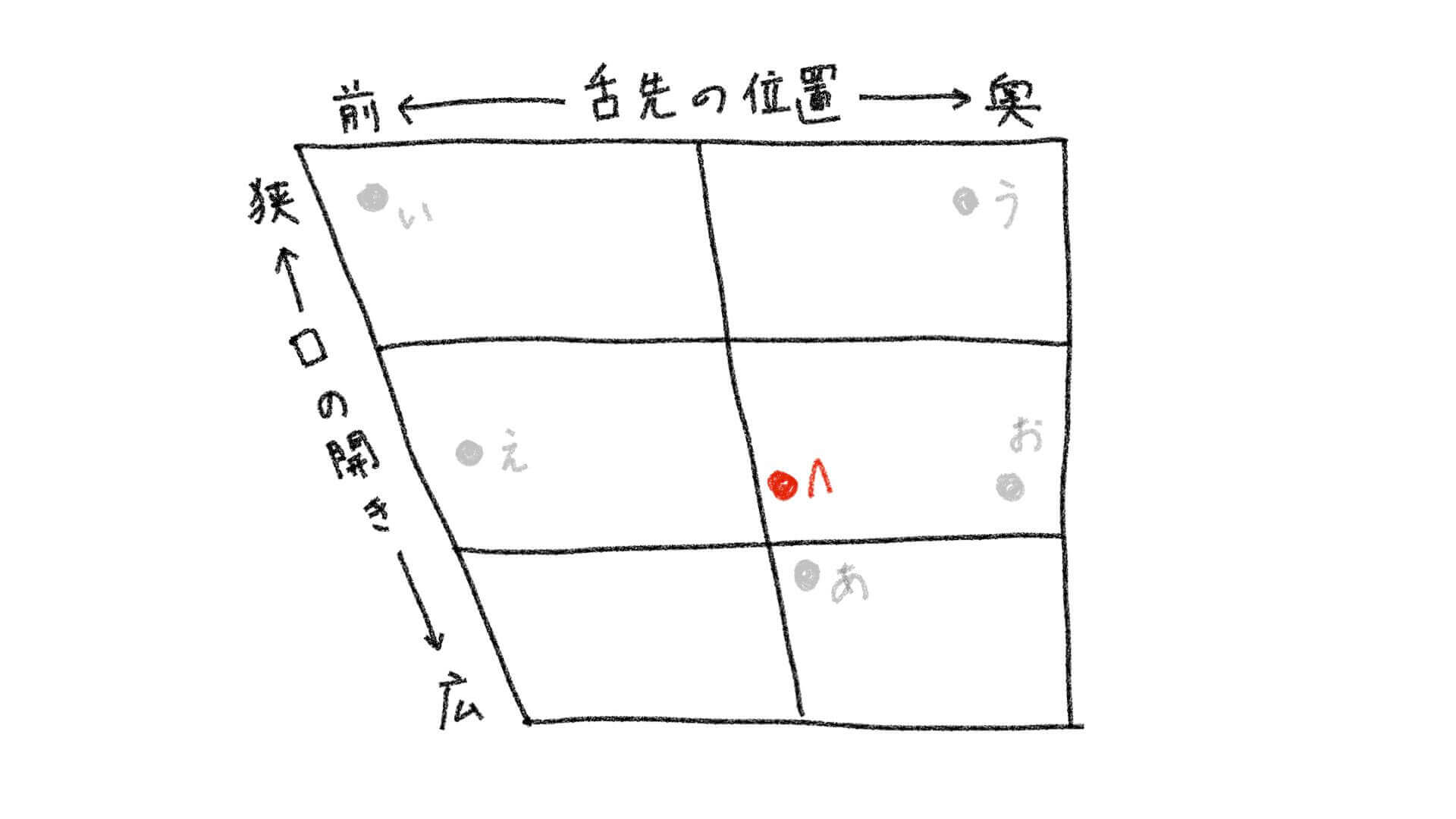

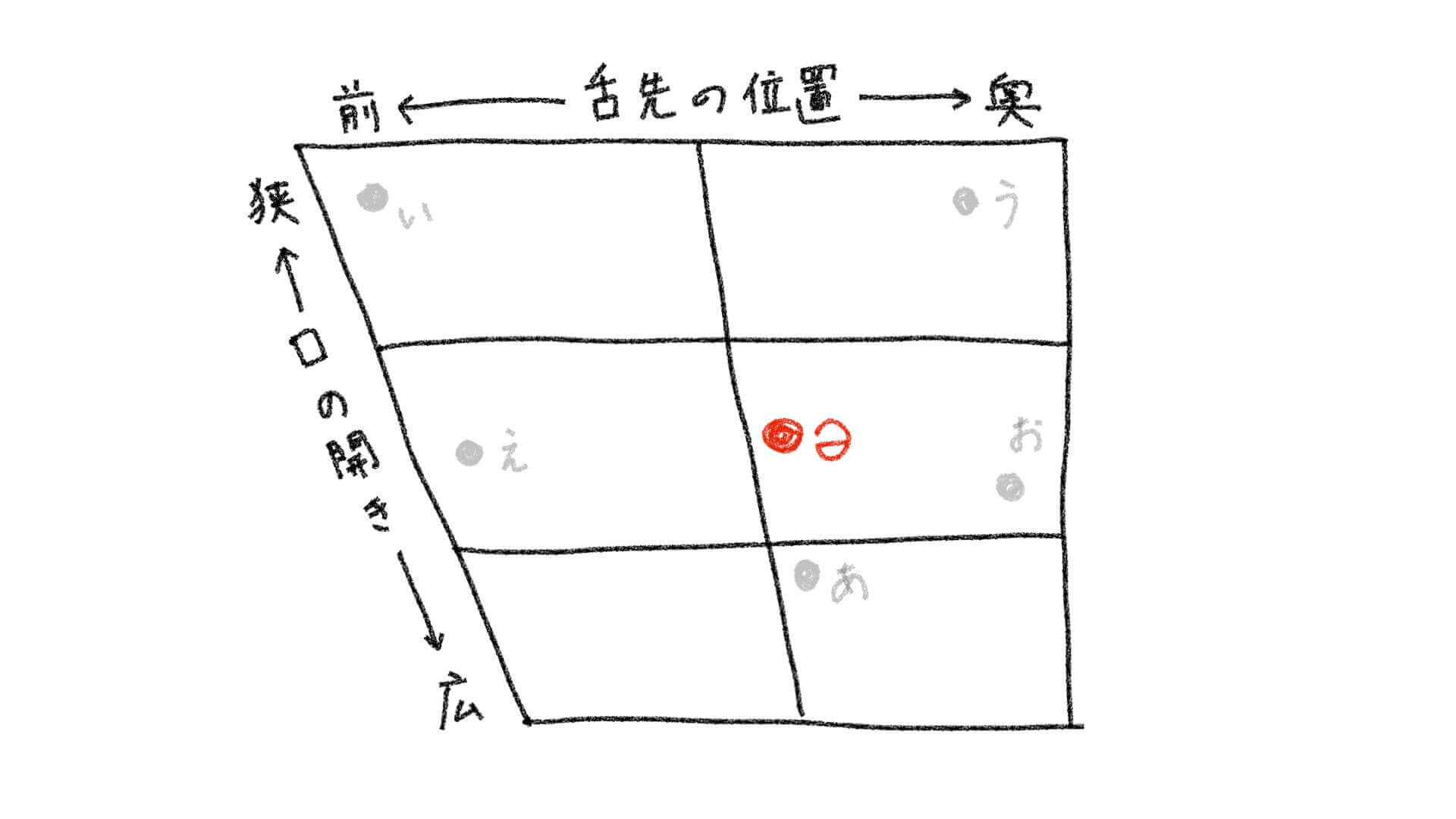

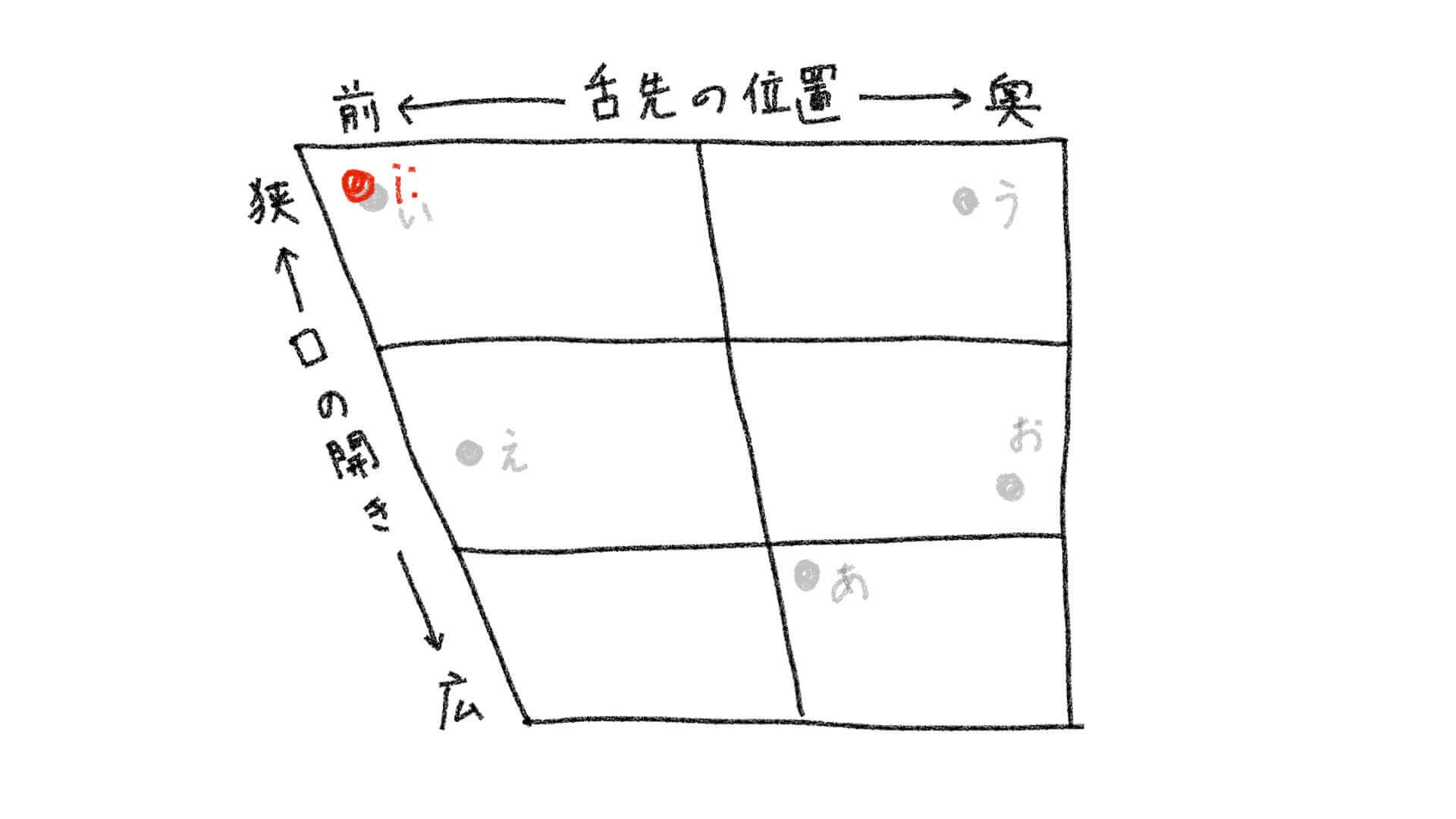

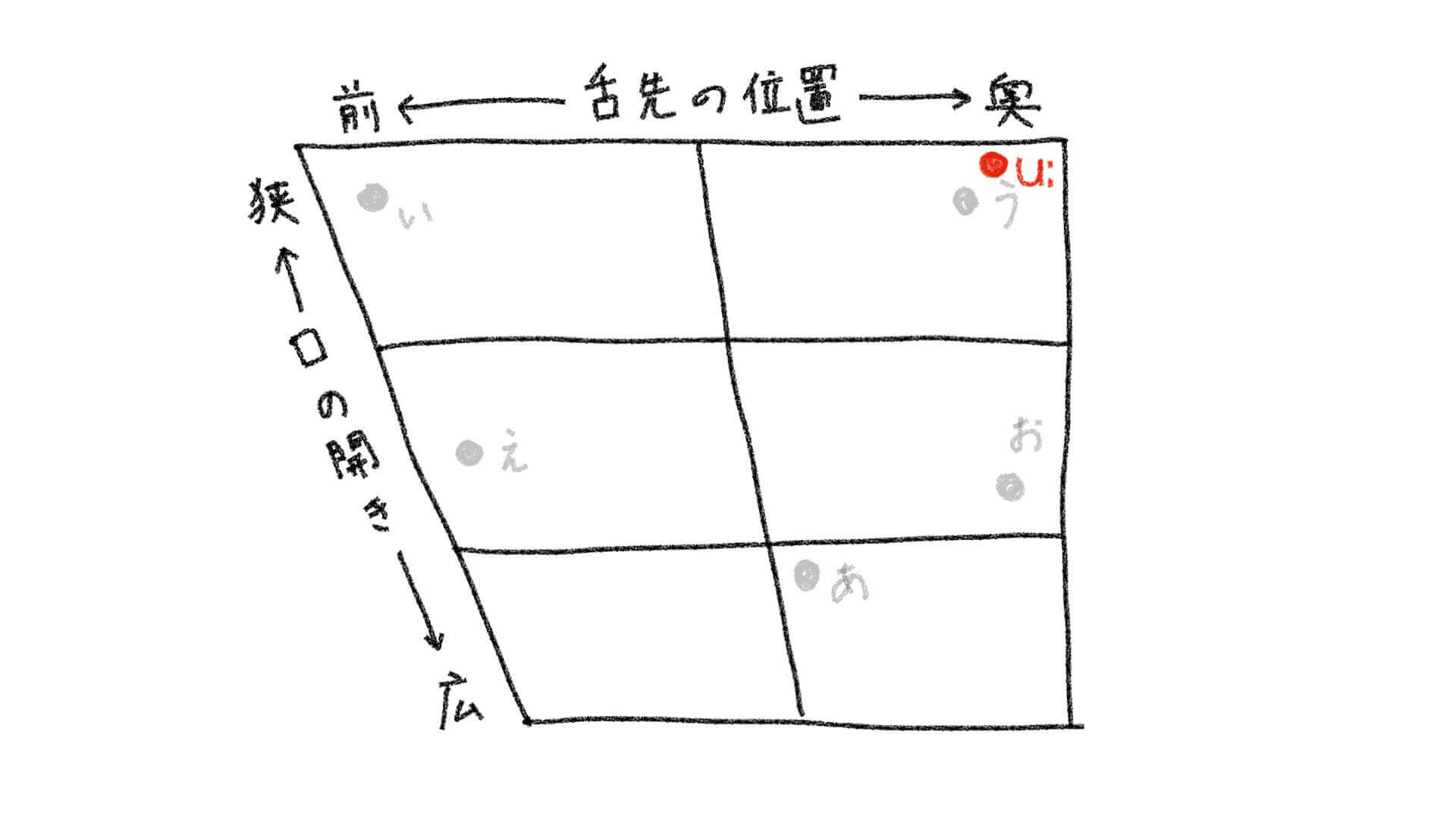

まずはこちらの図をよく見てください。

これは音声学の研究で母音の発音を視覚的に示す時に必ず使う「超すごい図」を僕が頑張って手で描いたものです。

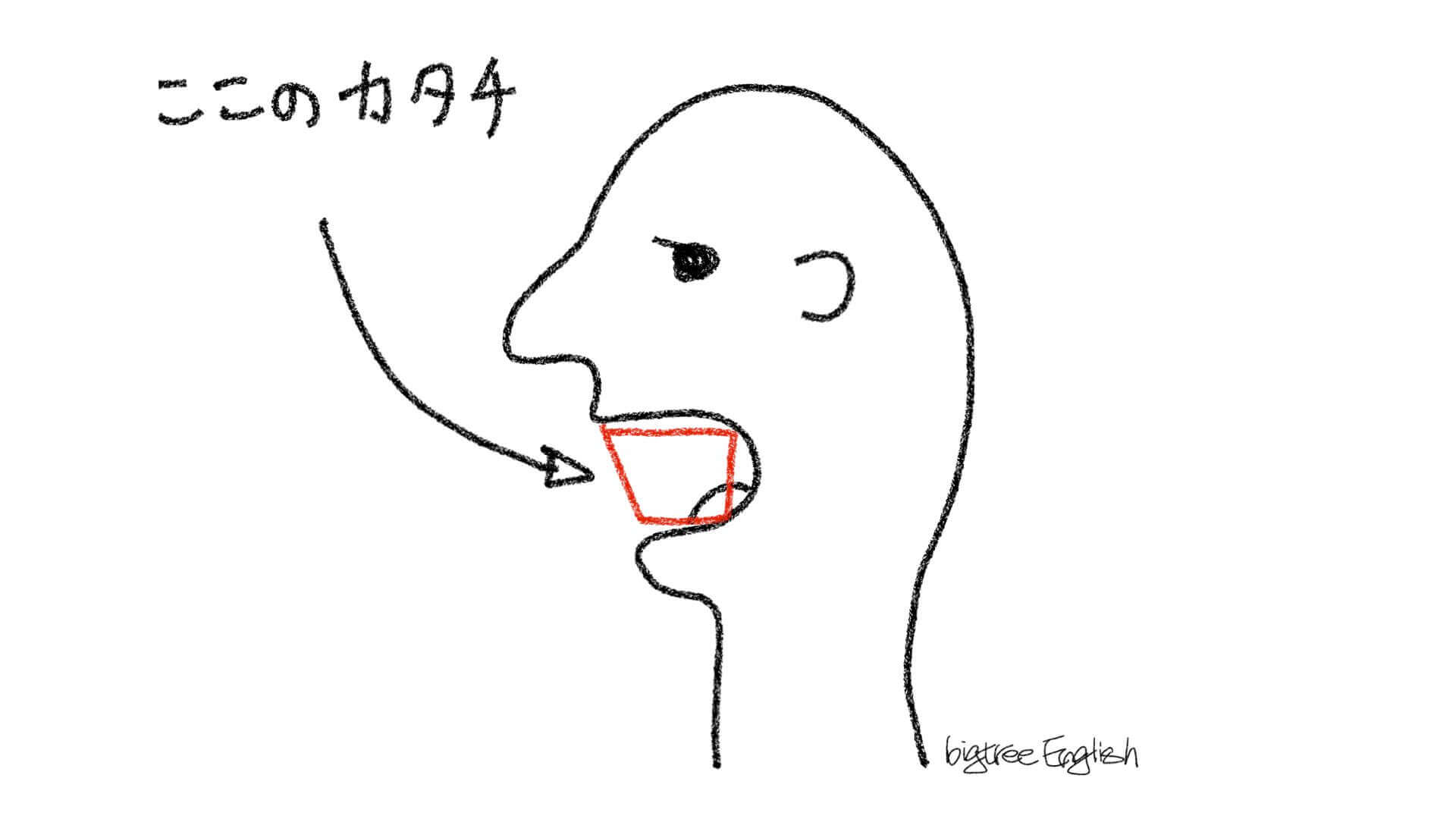

この逆さの台形は左側を向いた人の口の中を横から見た簡単なイメージ図になっていて、図の左が口先、右が喉側になっています。(下のイメージ参照)

縦軸が口の開き、横軸が舌先の位置関係をそれぞれ表しているんですが、この中に「点」を打つことでその点を打った部分の発音が目で見てイメージできるようになっているんです。

ここで1つ注意しておきたいのは、横軸は舌全体ではなくて「舌先の位置」のことなので、「ベロの先っぽがどこにあるか」ということですね。

そこだけは覚えておいてください。

日本語の母音の口と舌の位置関係

まあちょっと何言ってるのか分からないかもしれないので、試しに日本語を使って説明してみますね。

ではさっきの図を使って、日本語の母音「あ、い、う、え、お」を発音する際の口と舌の関係を見てみましょう。

これが「あ、い、う、え、お」を発音する際の口と舌のだいたいの位置関係です。

例えば、

- 「い」を発音する時は、口の開きは狭くなって(縦軸)舌先が口のかなり前の方に来ている(横軸)

- 「お」を発音する時は、口の中は結構開いて(縦軸)舌先はかなり奥の方へ引っ込んでいる(横軸)

という感じの見方です。

実際に自分で「あ、い、う、え、お」を発音してみて、その時の口と舌先の位置関係を確かめてみてください。

だいたい上のようになっていると思います。

ちなみに縦軸の上限下限はそれぞれ口を「閉じた」もしくは「目一杯開いた」状態、横軸の左端は「舌先が口内の一番前」、そして右端が「目一杯引っ込めた」状態を表しています。

なので普通にハッキリ「あ、い、う、え、お」と発音すると自然とだいたい上のような位置関係になるということです。

これを使って英語の母音を発音する時の口の中の状態をまずは目で見て理解してもらいます。

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、私たちはすでに日本語の母音の発音を完璧にマスターしています。

なので分からない時は「あ、い、う、え、お」の発音と比較して英語の母音の口を作るということもできるので、この図は実は本当に画期的なんです。

ということで、これからはいよいよこの図を用いて英語の母音の口と舌の位置関係を一緒に確認していきましょう。

短母音(short vowels)

それではまず、数ある英語の母音の中でも「短母音」と呼ばれる母音について見ていきましょう。

短母音は全部で7つあるんですが、その名の通り英語の他の母音に比べて比較的音が短い母音となります。

7つの音それぞれを、図で口と舌の位置を確認しながら実際に何度も何度も声に出して練習してみてくださいね。(比較対象として「あ、い、う、え、お」の点を薄く示してあります)

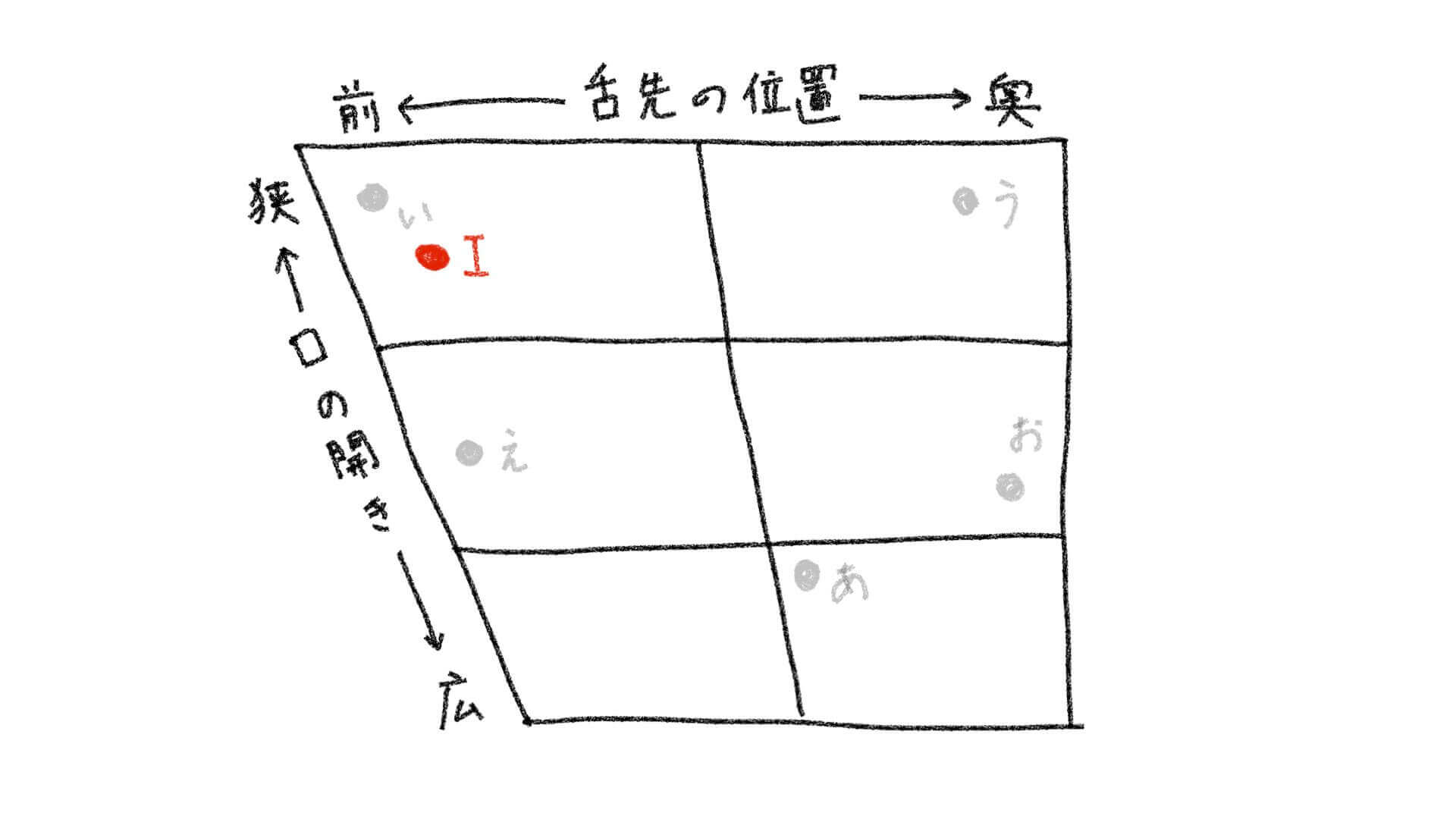

/ɪ/の発音

はい、ではまず最初は/ɪ/の発音から見ていきましょう。

辞書によっては/ɪ/や/I/と表記されていますが同じものです。

/ɪ/は図で示すとだいたいこの辺ですね。(上図)

発音は日本語の「い」に近いですが、「い」と比較して若干口の開きが緩やかになり(縦軸)舌先が少し奥側に引っ込んでいます(横軸)。

日本語の「い」と「え」の中間くらいの音とも言えますね。

そしてこの音を含む英単語は以下のようなものがあります。実際に声に出して発音してみましょう。

<例>(/ /内は発音記号)

bit /bɪt/「ちょっと」

pin /pɪn/「ピン」

fish /fɪʃ/「魚」

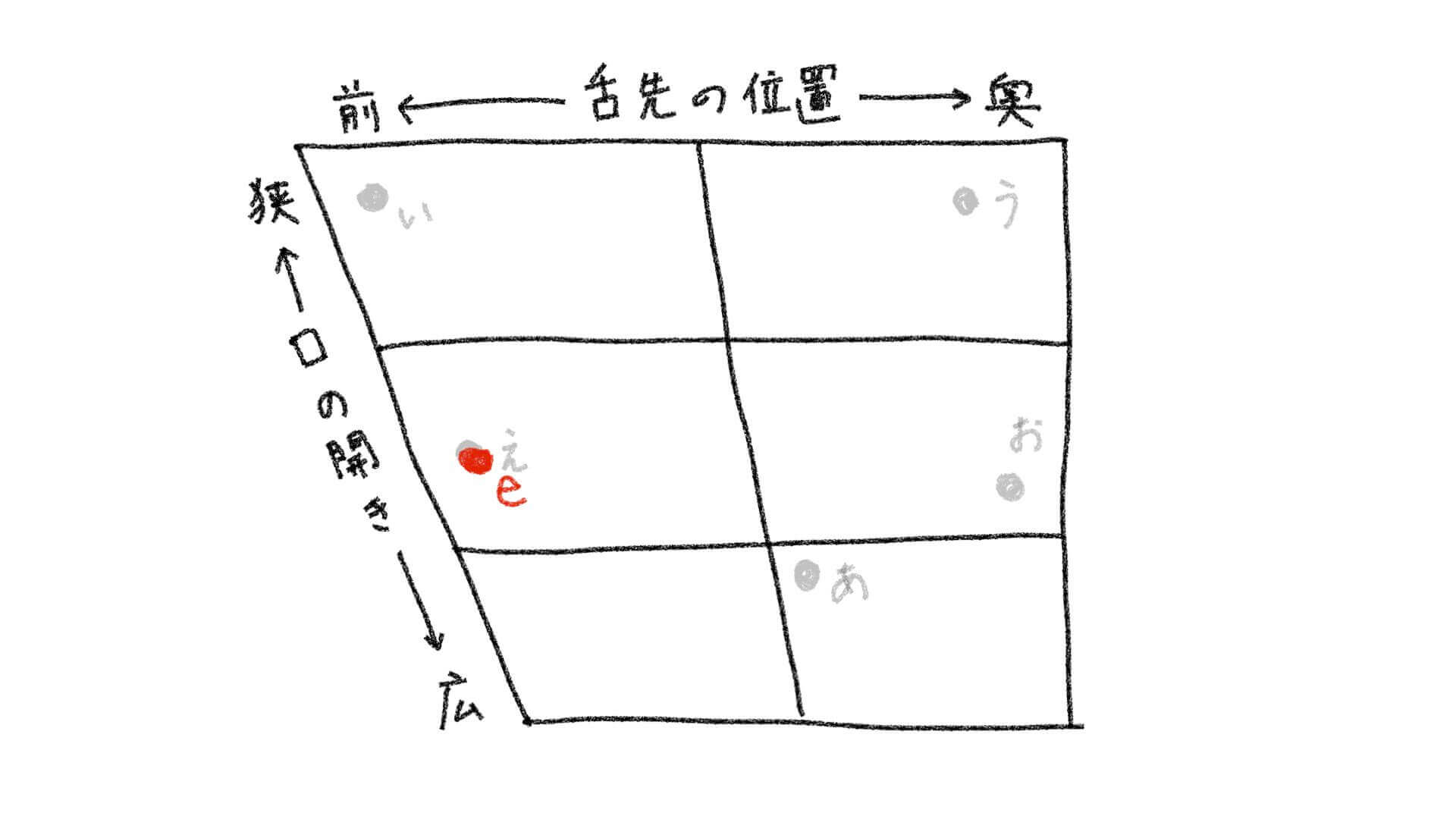

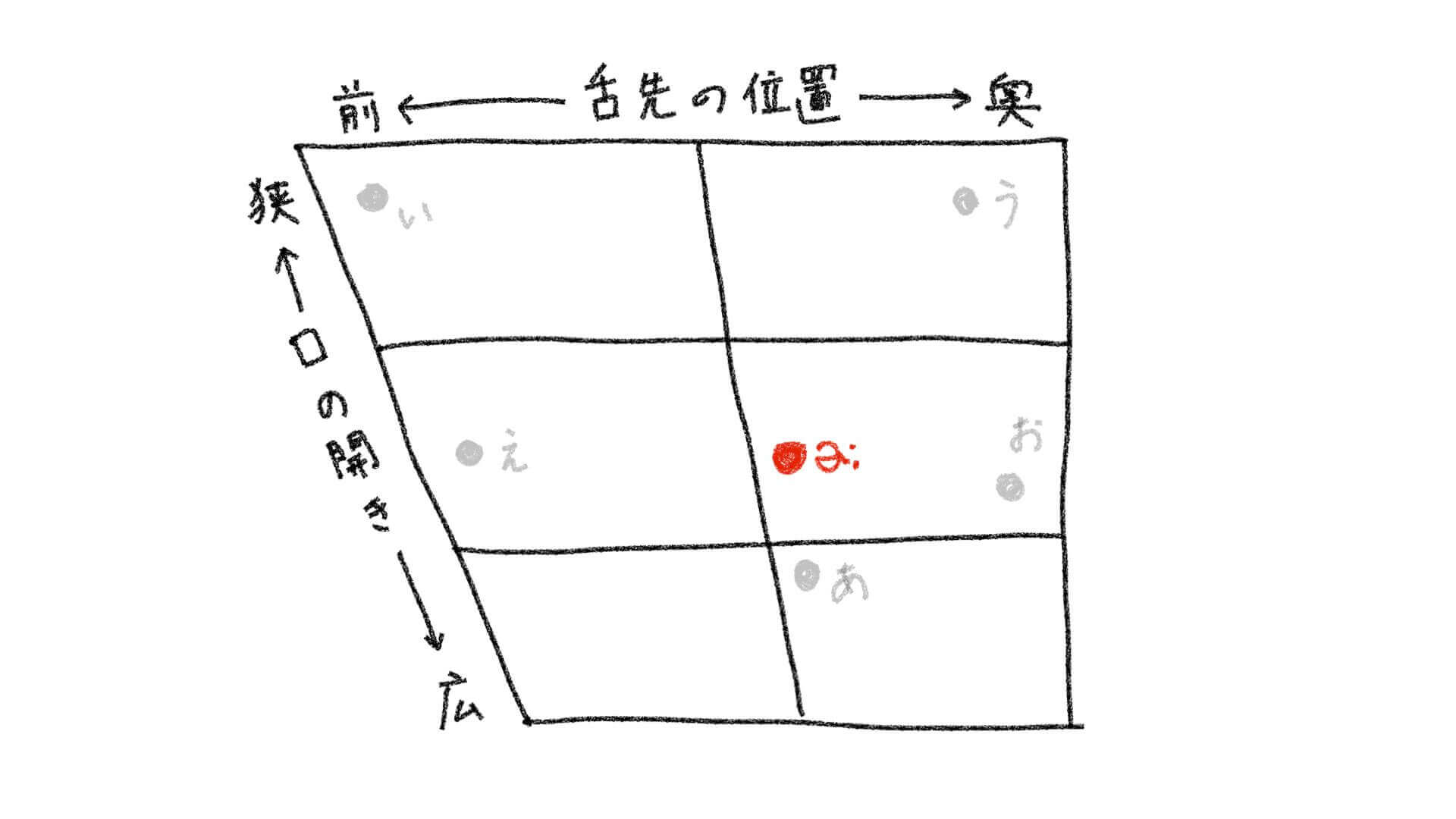

/e/の発音

次に/e/を見てみましょう。

こうして見てみると/e/の発音はまるっきり日本語の「え」と被っていますね。

なので/e/は私たち日本人にとってはとても簡単な音になります。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

bet /bet/「賭ける」

men /men/「男性(複数形)」

yes /jes/「はい」

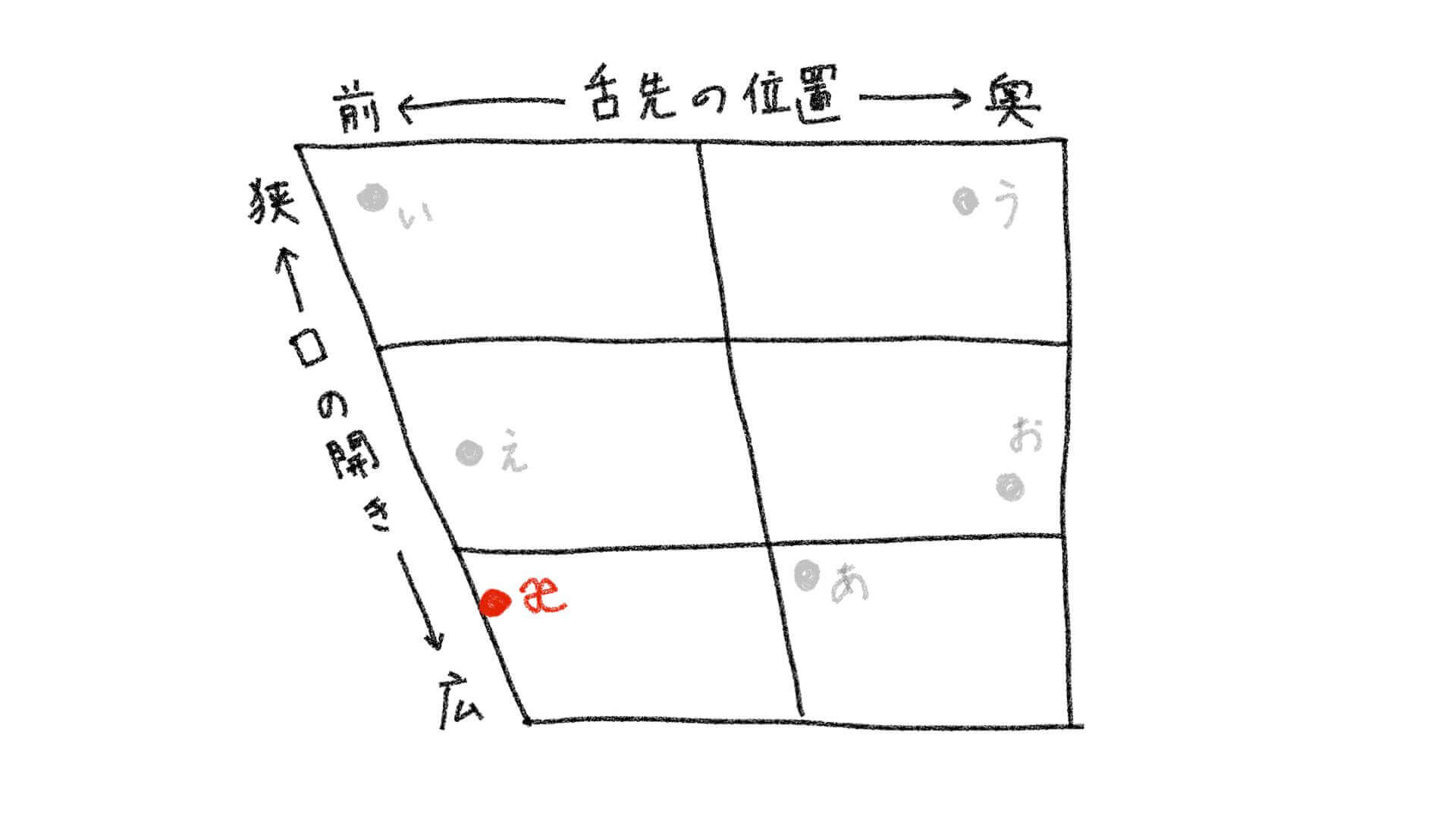

/æ/の発音

次の/æ/はどうでしょう。

/æ/の発音は日本語の「え」と「あ」の両方に近い音ではありますが、実際にはそのどちらでもありません。

口は「あ」くらい開いた状態で、舌先はかなり前の方にきていますね。

なので「あ」を言うつもりで口を開けて「え」と言うといい感じに聞こえます。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

bat /bæt/「コウモリ」

man /mæn/「男性(単数形)」

gas /ɡæs/「ガス」

/ʌ/の発音

/ʌ/の発音は日本語の「あ」に似ていますが、「あ」と比べ口の開きを若干小さくして短く勢いよく発音すると綺麗に聞こえます。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

but /bʌt/「しかし」

some /sʌm/「いくつかの」

rush /rʌʃ/「急ぐ」

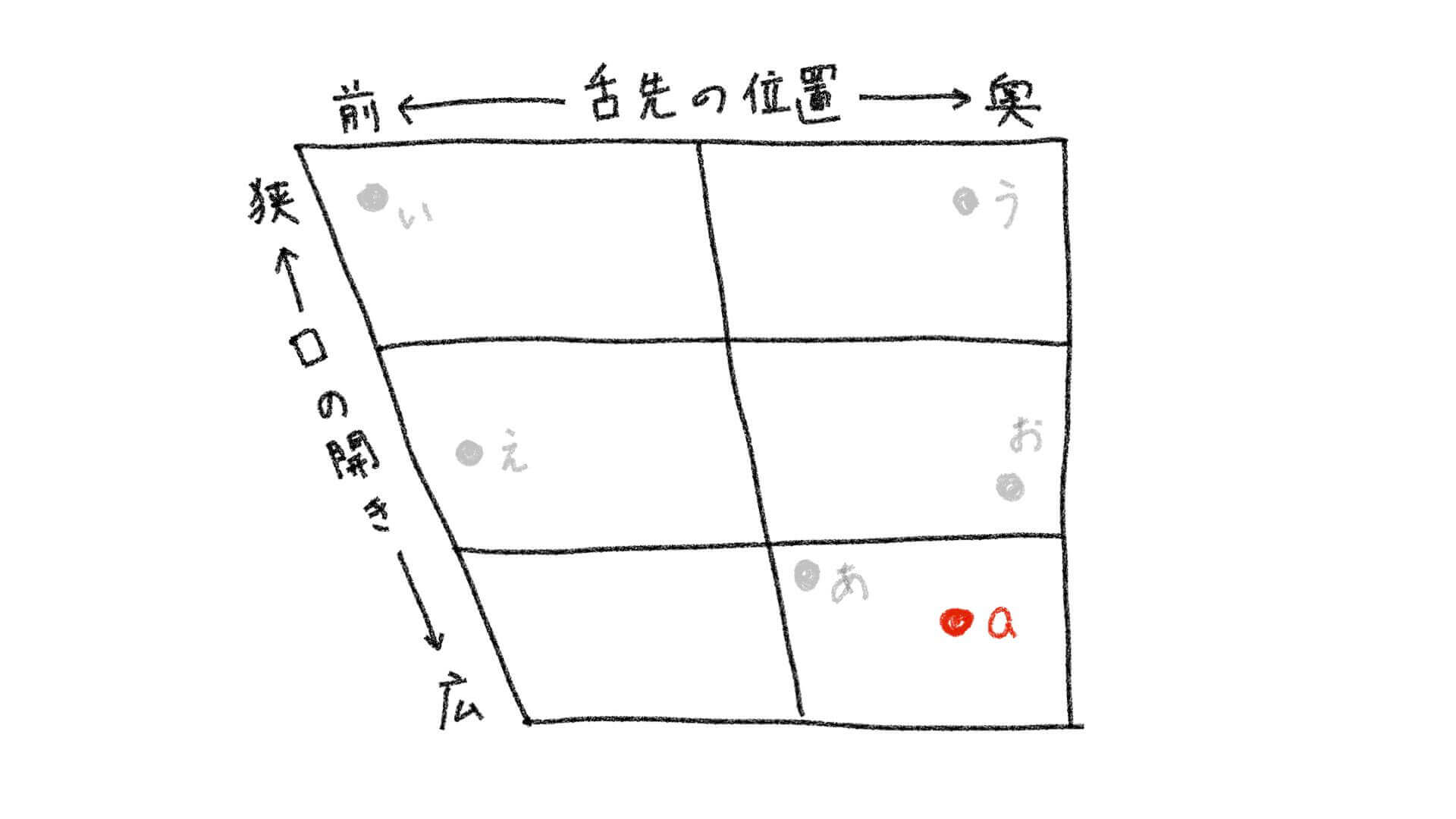

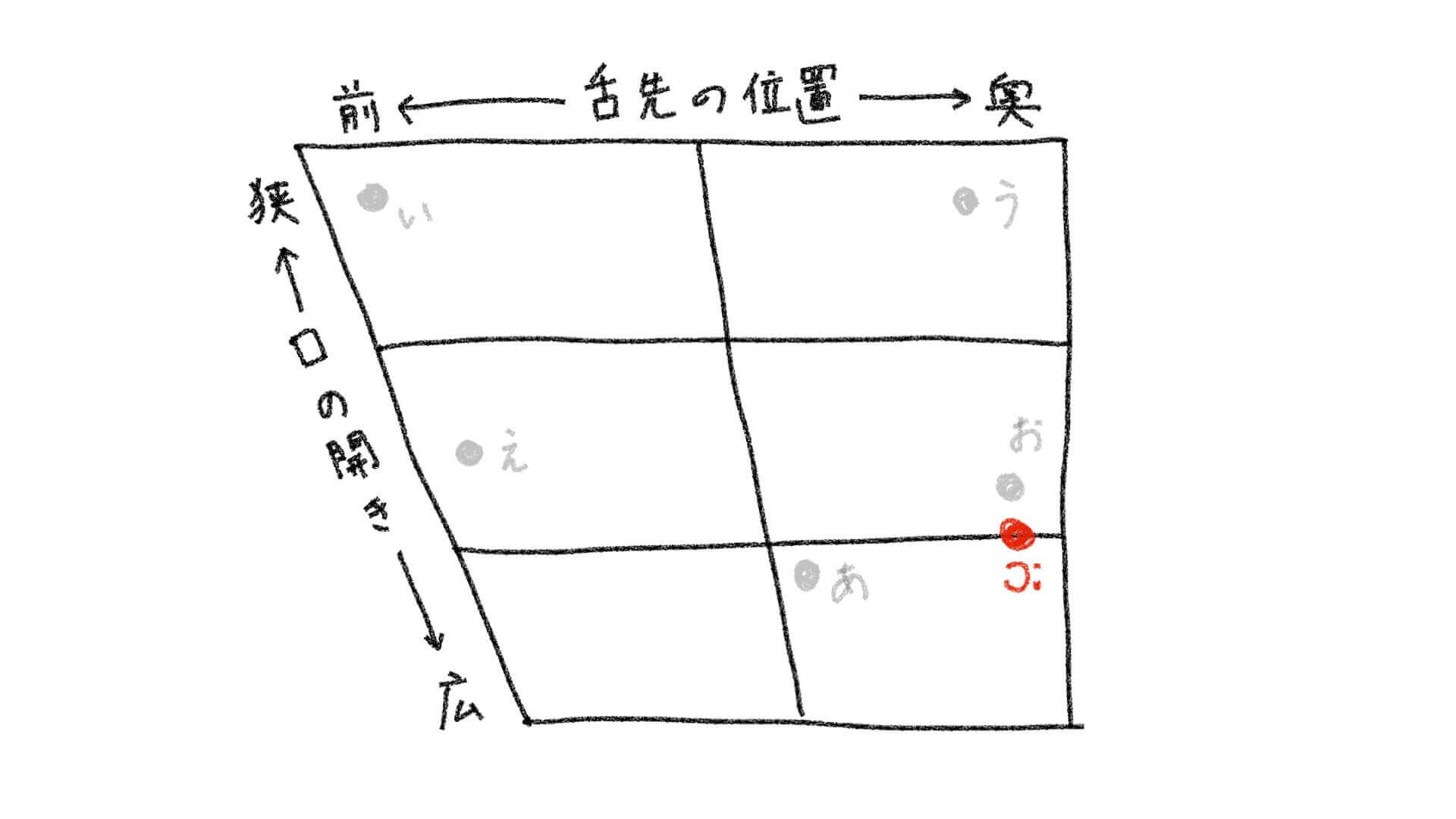

/ɑ/の発音

次の/ɑ/ですが、これが実は結構厄介です。

まず、辞書によっては/a/や/ɒ/と表記されているものもあります。(/ɒ/はイギリスの辞書で多い)

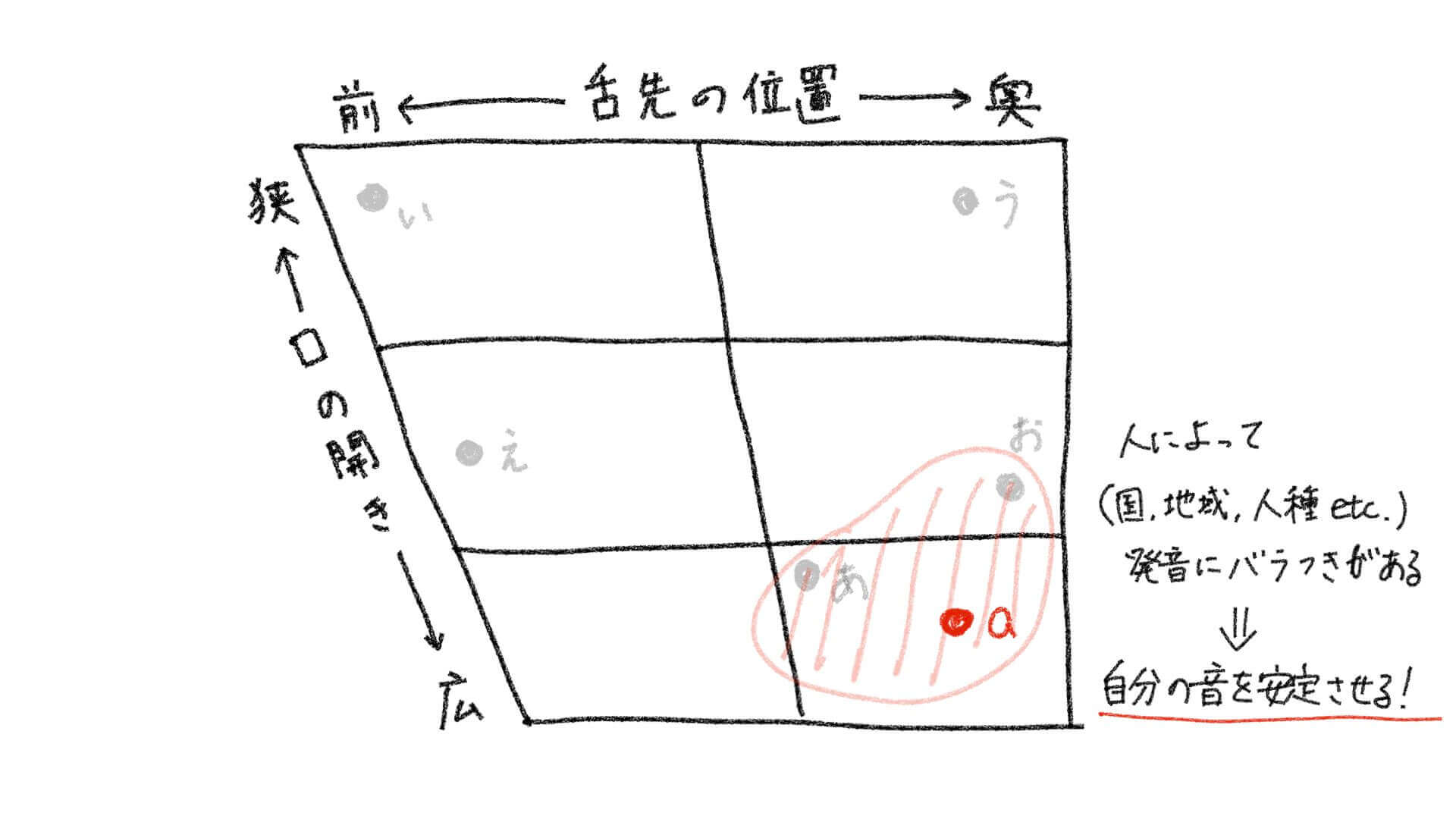

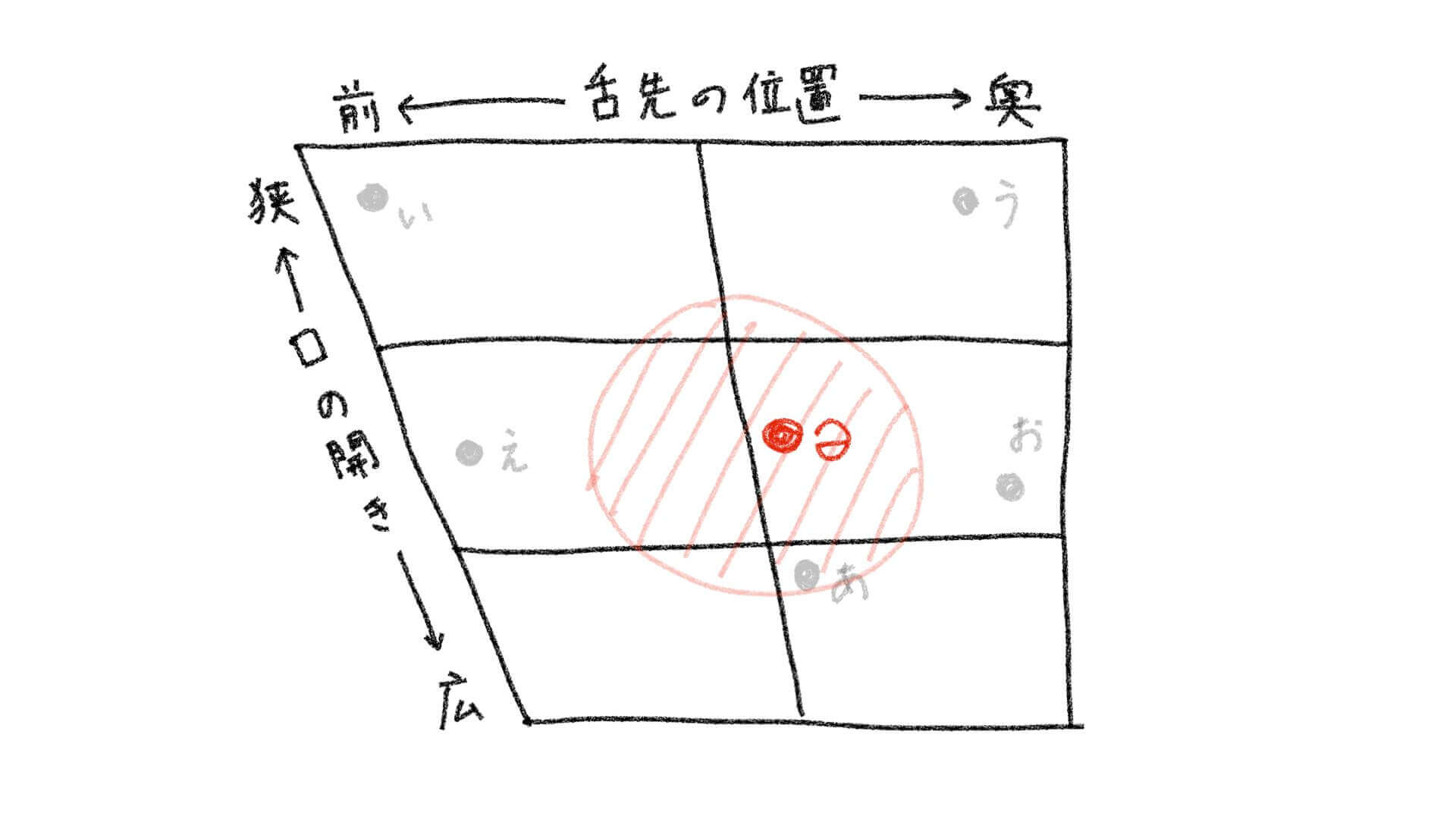

そしてこの図で見ると「あ」と「お」に近い音であることがわかるんですが、実はこの/ɑ/の発音は人によって(地域や人種などによって)発音に結構バラつきがあるんですよ。

ええ、基本的には点で示した「あ」よりも大きく口を開けて「お」と同じくらい舌を引っ込めるポジションで確実に伝わるんですが、人によっては下の図のような範囲で発音に差が出てきます。

例えばですが、

- hot /hɑt/「熱い」

という単語を多くのイギリス人は「ほっと」に近い音で発音しますが、アメリカ人は「はっと」に近い音で発音する、みたいな感じです。

なので、この/ɑ/の母音に関しては「絶対にこの音じゃなきゃダメ」ということはないんですが、大切なのは「/ɑ/という母音の音を自分の中でしっかり安定させる」ということです。

それはつまりどういうことかと言うと、例えば本来同じ母音の発音になる単語

- stock /stɑk/「株式」

- block /blɑk/「ブロック」

であれば、片一方が「あ」寄りの発音「すたっく」でもう一方が「お」寄りの発音「ぶろっく」みたいにバラバラになるのではなく、両方とも

- stock /stɑk/「すたっく」

- block /blɑk/「ぶらっく」

もしくは

- stock /stɑk/「すとっく」

- block /blɑk/「ぶろっく」

と統一して発音した方が違和感がなくスムーズに聞き取ってもらえるようになる、ということです。

はい、この/ɑ/の母音はネイティブでも人によって発音に違いがあるため、また辞書によってもさまざまな記号で表現されているため、発音について専門的なトレーニングを受けた人を除いてこの母音の発音について正しく理解している日本人はあまりいません。

なのでこれを機に上の図でしっかりと/ɑ/の口と舌のポジションを理解して、声に出して練習してみましょう。

そうすると驚くべき速度で発音が改善されるはずです。

/ɑ/の発音が入った単語は死ぬほどありますからね。

ちなみに/ɑ/に「ː」がつくと/ɑː/となりこのあと説明する長母音の1つとなりますが、音としては/ɑ/と全く一緒なので長母音のセクションでは割愛しています。

この/ɑ/の音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

pot /pɑt/「ポット」

stop /stɑp/「止まる」

box /bɑks/「箱」

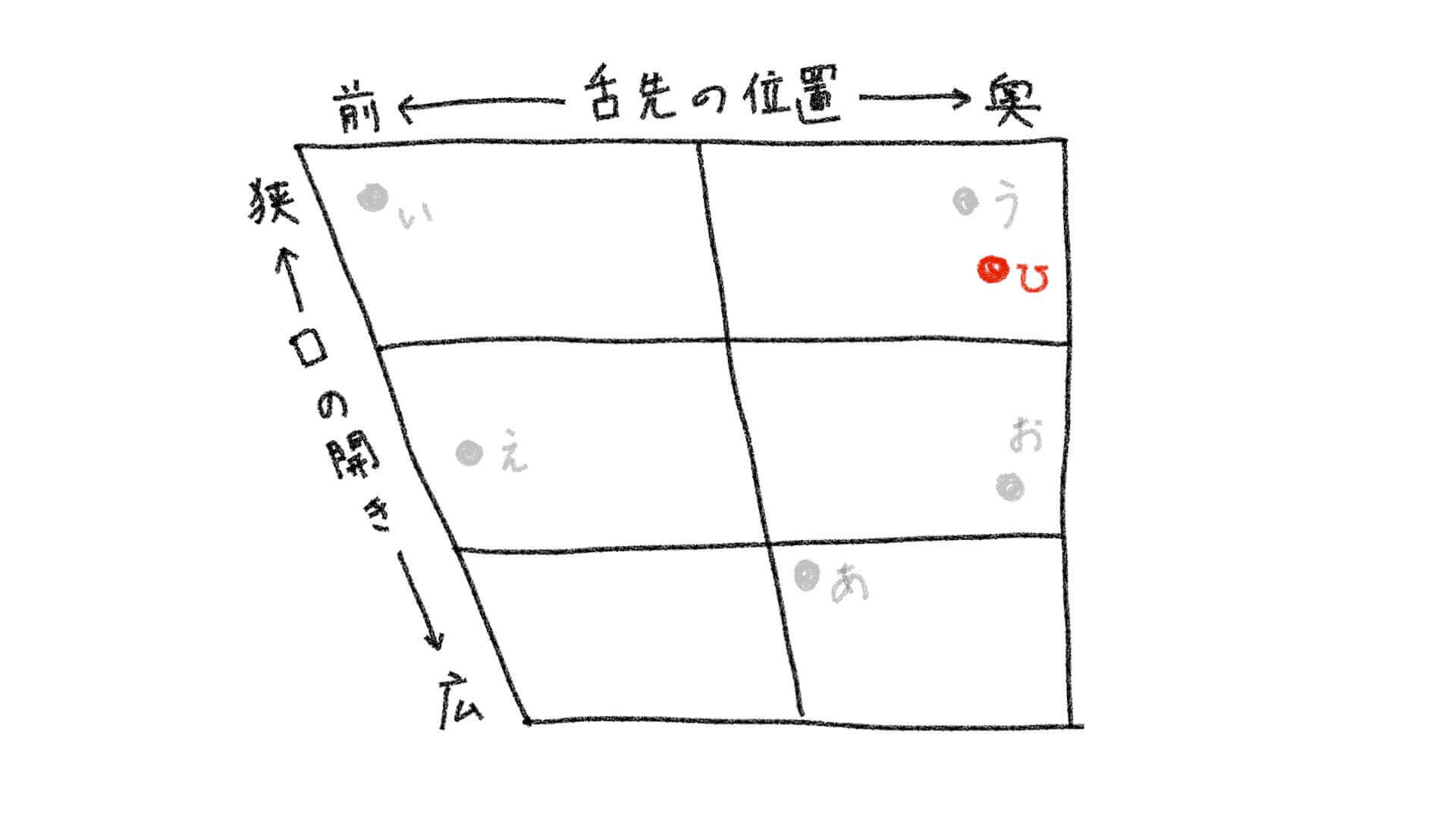

/ʊ/の発音

/ʊ/の発音は日本語の「う」とかなり近い音ですが、「う」よりも若干口の開きが緩やかになっていますね。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

put /pʊt/「置く」

pull /pʊl/「引く」

push /pʊʃ/「押す」

/ə/の発音

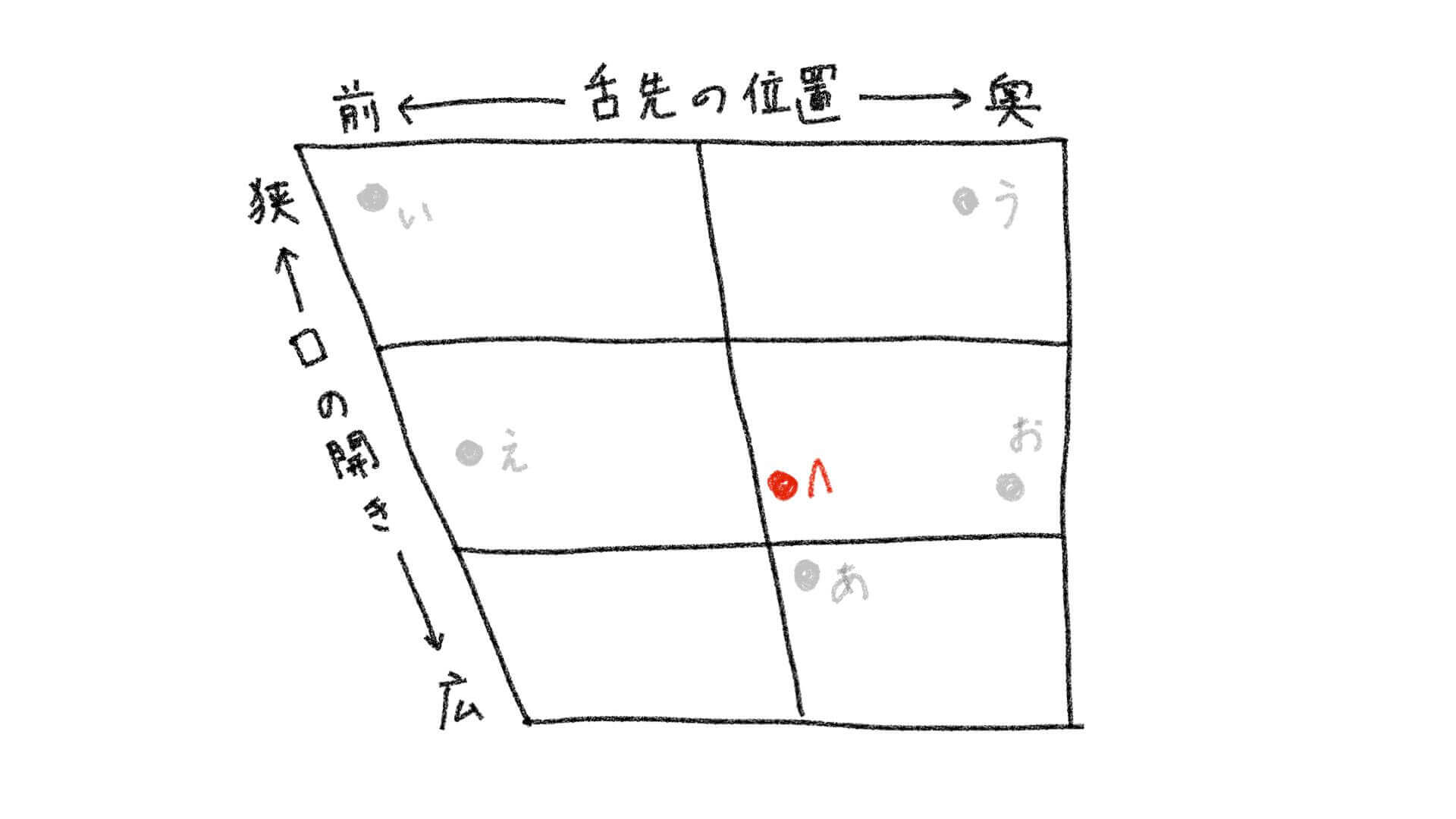

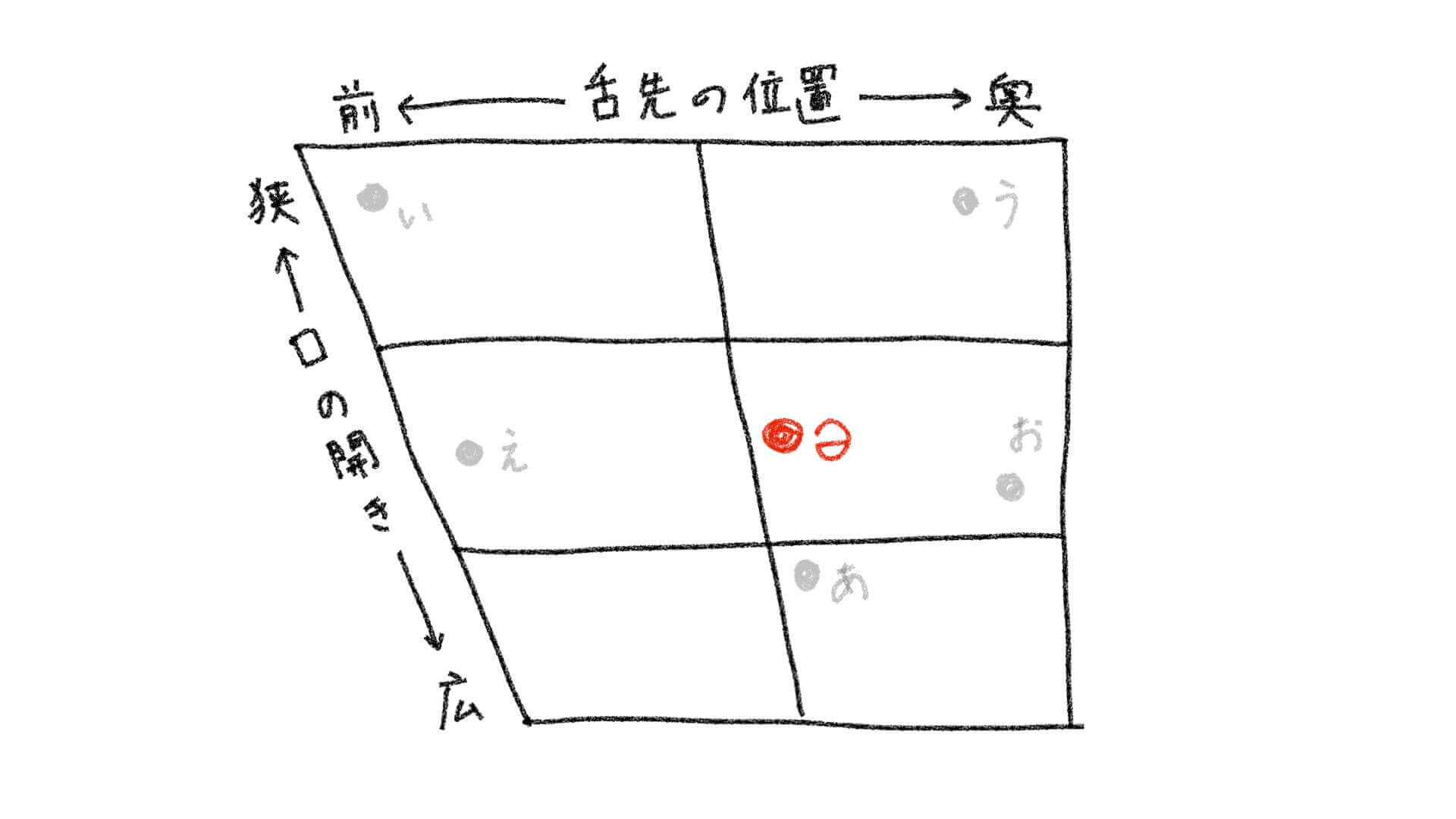

そして短母音の最後は/ə/ですが、実はこれも少し変わった母音になります。

この記号”ə”は「シュワ」(schwa)といって、一般的に「あいまい音」と呼ばれることもあるんですが、この/ə/は前後の母音の音によってこの/ə/自体の発音も左右されてしまうという特徴を持っています。

基本的には上の図で示すように「あ」よりも口を閉じた状態で口をだらっとリラックスさせて、みぞおちを急にグッと押された時に「う”っ」と弱く漏れるような感じで出すのが/ə/の音なんですが、下の図で示すように時には前後の音につられて多少発音が変化することもあるんです。

また鋭い人は気が付いたかもしれませんが、この/ə/はこれまでに出てきたある短母音と口の作りが非常によく似ていますね。

これです。

比べてみてください。

こうやって並べてみるとよくわかると思うんですが、この2つの母音の口の作りはほぼ一緒です。

では何が違うのかというと、その違いは発声の仕方にあります。

/ʌ/は上で「短く勢いよく」発声すると説明しました。これはこの音には通常アクセントが来るからです。

一方で/ə/はと言うと、/ə/にはアクセントが来ることがないので基本的には「力を抜いて弱く」発声します。

この違いについてもきちんと理解しておきましょう。

さらに、/ə/はその後に”r”の音が来るとシュワにちょっと毛が生えたような形の/ɚ/と表記されることもあります。

例えば、

- error /erɚ/「エラー」

などがそれですね。

これは通常の/ə/「シュワ」に対して/ɚ/「”r”がかったシュワ」という言い方をするんですが、これについては後ほどで詳しく説明します。

この音/ə/を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

about /əbaʊt/「およそ」

oppose /əpoʊz/「反対する」

perhaps /pɚhæps/「たぶん」

長母音 (long vowels)

はい、それでは短母音に続いて今度は英語の長母音について見ていきましょう。

この長母音は短母音に比べて若干音が長い傾向がありますが、実際はそこまで明確な違いはありません。

長母音には全て「ː」といういわゆる「伸ばし記号」がついていますが、だからといって極端に発音が長くならないようにするのが綺麗に発音するコツです。

長母音は全部で4つあります。

こちらも図をよく見て口と舌のポジションを確認し、何度も声に出して読んでみましょう。

それでは早速いってみましょう。

/iː/の発音

/iː/の発音は図の通り日本語の「い」と非常に似た音となります。

なので日本人にとっては簡単ですね。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

beat /biːt/「叩く」

mean /miːn/「意味する」

peace /piːs/「平和」

/ɚː/の発音

/ɚ/はさっき短母音の/ə/(シュワ)のところでちょっと出てきましたね。

/ə/の後に”r”が来ると「”r”がかった音」になってシュワにちょっと毛の生えたみたいな/ɚ/という記号になる、というやつです。

それに「伸ばし記号(ː)」がついたのが長母音の/ɚː/です。

発音は/ə/の時と同様にあいまいな音を出し、舌を浅草にあるアサヒビールタワーの上の金のう◯こくらい微妙に反り返らせて、”r”特有の「少しこもった音」を出します。

またさっき「/ə/にはアクセントが来ない」と説明しましたが、この/ɚː/にはアクセントが来ることも多々あります。

短母音の/ə/単体だとアクセントが来なくて、長母音の/ɚː/だとアクセントが来るということですね。

辞書によってはこの/ɚː/を/ɝː/という記号で表現している場合もあるので注意しましょう。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

bird /bɚːd/(または/bɝːd/)「鳥」

term /tɚːm/(または/tɝːm/)「期間」

purse /pɚːs/(または/pɝːs/)「財布」

/ɔː/の発音

/ɔː/の発音は日本語の「お」に似ていますが、「お」よりもさらに口を下に開いて発声する感じです。

発音自体はわりと簡単ですよね。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

board /bɔːrd/「板」

corn /kɔːrn/「とうもろこし」

horse /hɔːrs/「馬」

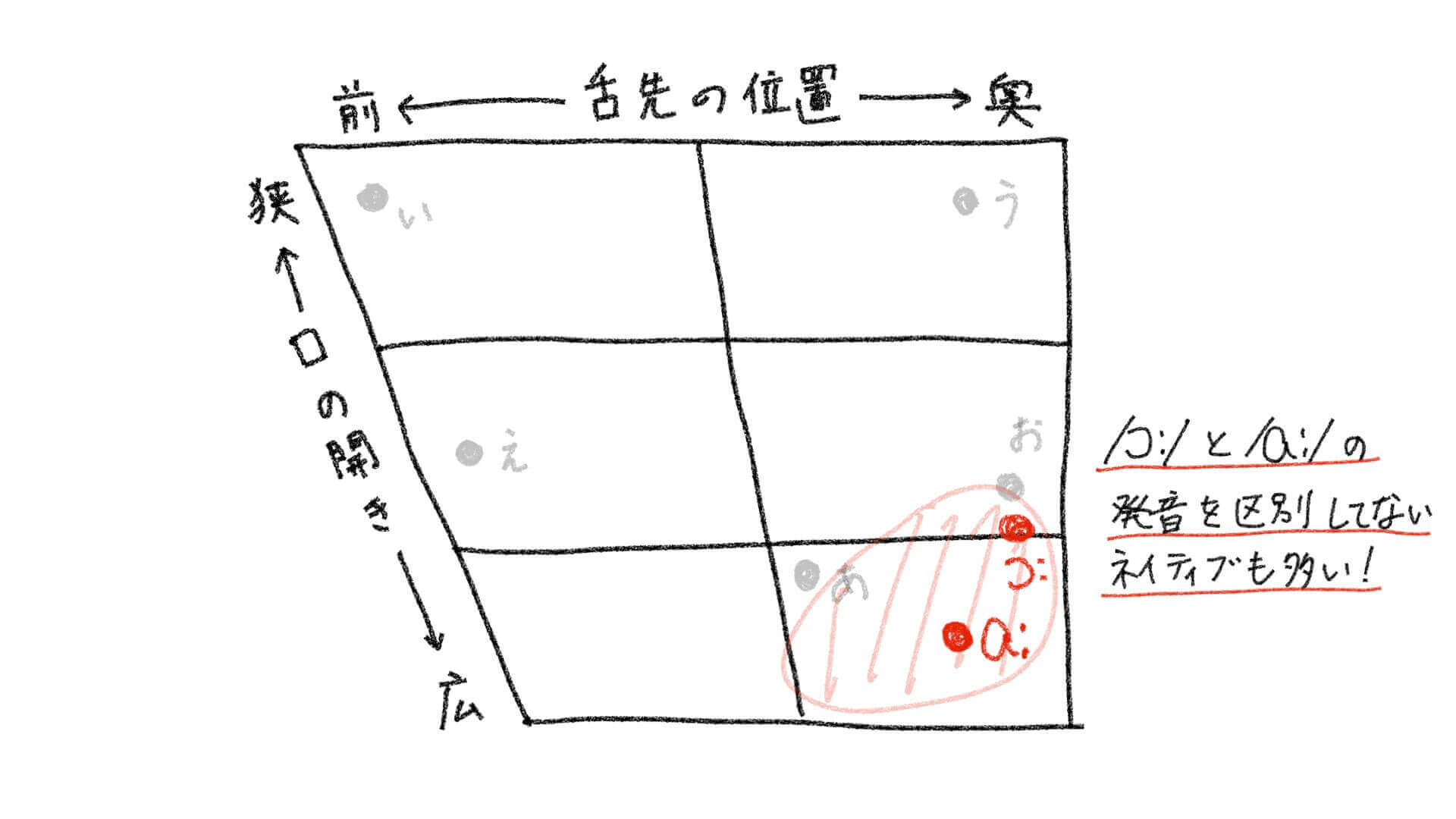

ただここでもう1つ問題があります。

下の図を見て欲しいんですが、この/ɔː/と1つ前で見た/ɑː/は非常に近い音であることがわかりますね。

なので短母音の/ɑ/の時に説明した、同じ単語でもイギリス人は「お」に近い音(/ɔː/)で発音するけど、アメリカ人は「あ」に近い音(/ɑː/)で発音する、みたいな現象がここでも起こります。

またさらに言うと、アメリカ人の中でもNew Yorkなどの東海岸や南部州出身の人は/ɔː/、ロサンゼルスなどの西海岸出身の人は/ɑː/で発音する、みたいに同じ国でも地域によって差が出るという面白い研究結果もあったりします(この現象のことを専門用語で”cot-caught” mergerと言ったりします)

具体的な例を挙げて見てみると、

- law「法律」という単語は、/lɔː/と発音する人もいるし、/lɑː/と発音する人もいます。

- saw(seeの過去形)は/sɔː/もしくは/sɑː/と発音する人もいるし、

- sauce「ソース」なんかも/sɔːs/と言ったり/sɑːs/と言ったりする人もいます。

なので重要なのは、あなたがどちらの音で発音しなきゃいけないということではなく、これらの母音は区別なく使われることがあり、そのどちらで発音されたとしてもしっかり聞き取ることができる、そして自分でもきちんと使い分けることができる、ということです。

ちなみに上記のようなパターンでは2つの母音は区別なく使われることがありますが、発音記号上でもしその直後に”r”が続く場合にはこの現象は起きません。

例えば、sauce「ソース」の発音はすでに見た通り

- ◯ /sɔːs/

- ◯ /sɑːs/

のどちらでも正解ですが、

似た単語のsource「源泉・元」は発音記号で見ると直後に”r”が来ているので

- ◯ /sɔːrs/

- × /sɑːrs/

/sɔːrs/が正解で、これを/sɑːrs/と発音する人はいません。

また、caw「カーカー(カラスの鳴き声)」も

- ◯ /kɑː/

- ◯ /kɔː/

のどちらの発音もあり得ますが、

似た単語のcar「車」の発音は直後に”r”が続いているので

- ◯ /kɑːr/

- × /kɔːr/

上の通り/kɑːr/が正解で/kɔːr/はあり得ません。

この部分を軽くまとめると、

- /ɔː/と/ɑː/の長母音は国・地域・人種・個人差によって2つの母音の区別がなくなる

- 発音記号上で直後に”r”が来る場合は元の母音(/ɔː/なら/ɔːr/、/ɑː/なら/ɑːr/)で発音する

という感じになります。

この/ɔː/と/ɑː/の発音を攻略するには慣れていくしかありません。

- とにかくたくさんの単語を見て

- 何度も発音して

- 口の作りを体で覚えていくしかありません

この/ɔː/と/ɑː/の発音は日本人にとって一番難しい発音なんじゃないかと個人的に思います。

なので逆に考えれば、この発音をしっかりとマスターできれば一気に他の人と差をつけることができるので、ここは気合を入れて何度も練習して欲しいと思います。

/uː/の発音

次は長母音最後の母音/uː/です。

/uː/の発音は日本語の「う」に近いですが、「う」と比べて少しだけ口をすぼめている分舌が若干引っ込んでいるイメージです。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

food /fuːd/「食べ物」

soon /suːn/「すぐに」

loose /luːs/「緩んだ」

二重母音(diphthongs)

最後に短母音、長母音と続いて母音の3つのクラス分けの3番目、「二重母音」という種類の母音をやっていきましょう。

だんだん疲れて適当になってきましたね。

この二重母音はなんだか複雑そうな名前ですが、基本的にはこれまで見てきた短母音と長母音の記号を組み合わせたものなので、あまり構える必要はありません。

二重母音はその名の通り2つの母音が繋がっていて、そのセットで1つの母音という考え方です。

発音のコツは1つ目の母音から2つ目の母音への音のシフト(”glide”と言います)を素早く滑らかに行うことですが、これも慣れれば特に意識することなく自然にできるようになるので心配は要りません。

それでは二重母音は全部で5個あるので一緒に見ていきましょう。

ここでは目で見てわかりやすいように、音の始まりから終わる点までを矢印を使って示しています。

これまでと同じように、実際の口と舌の動きを意識しながらそれぞれ声に出して確認してみてください。

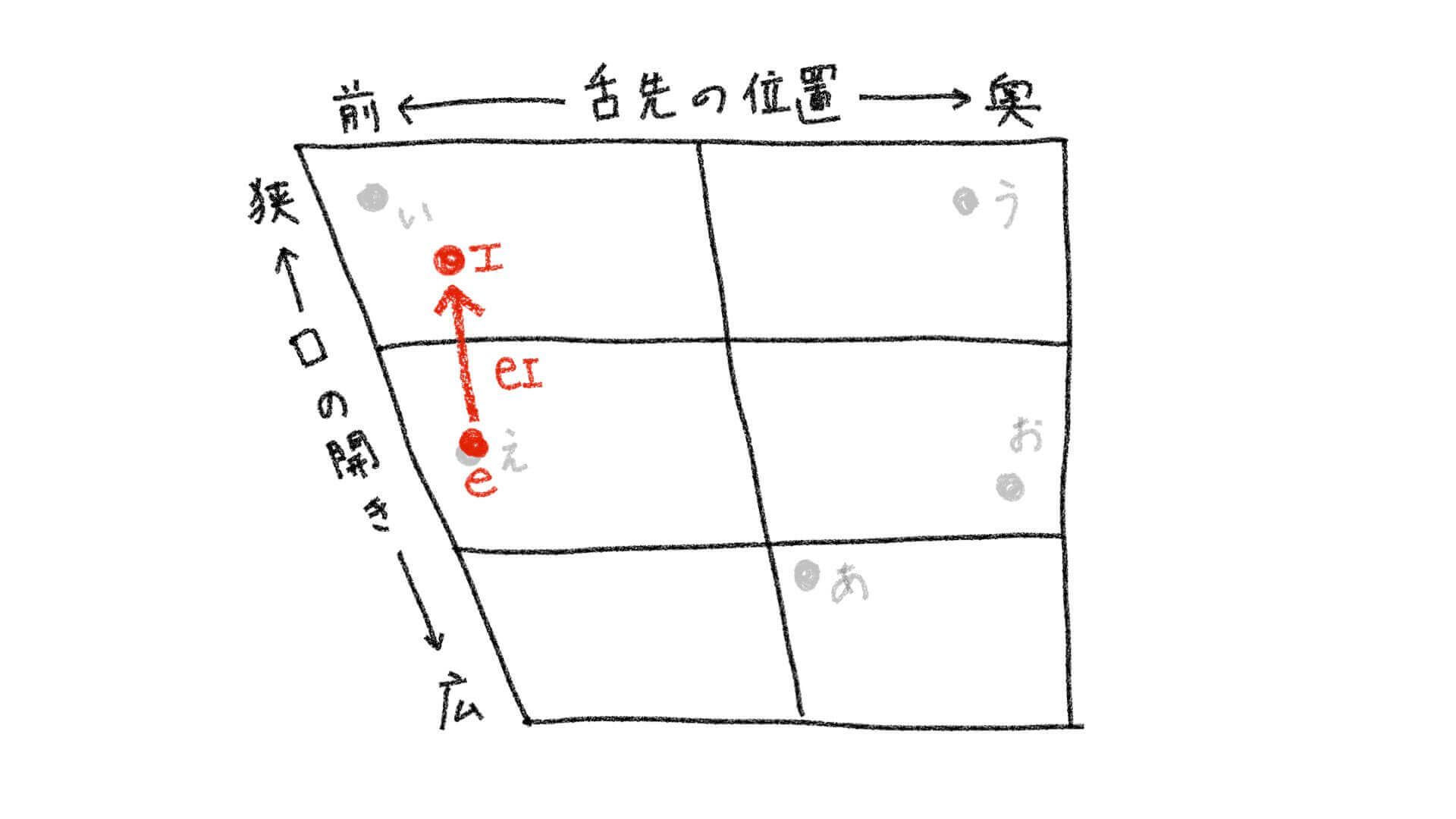

/eɪ/の発音

まず1つ目の/eɪ/の発音は/e/から始まり、そのまま舌の位置は変えずに口を閉じていき/ɪ/のポジションで終わります。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

pay /peɪ/「支払う」

rain /reɪn/「雨」

face /feɪs/「顔」

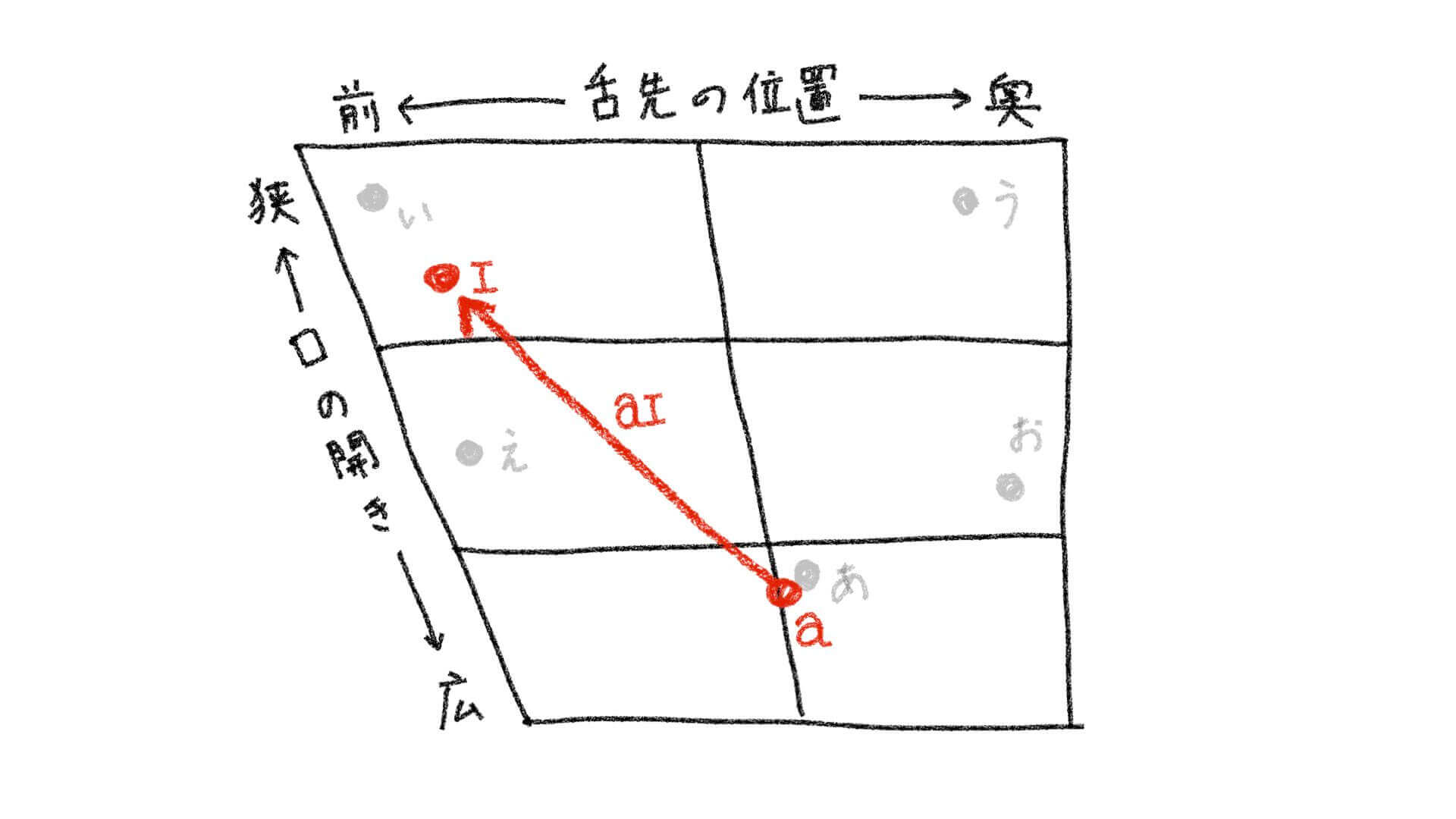

/aɪ/の発音

/aɪ/の発音は図の通り/a/から/ɪ/へグライドすることで発音します。

/a/は短母音で出てきた/ɑ/と非常に似た音(同じ音とする人もいる)ですが、厳密には/ɑ/よりも舌がやや前側に出ていて、少しこもった/ɑ/の音に比べてクリアな音になります。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

time /taɪm/「時間」

crime /kraɪm/「犯罪」

nice /naɪs/「ナイス」

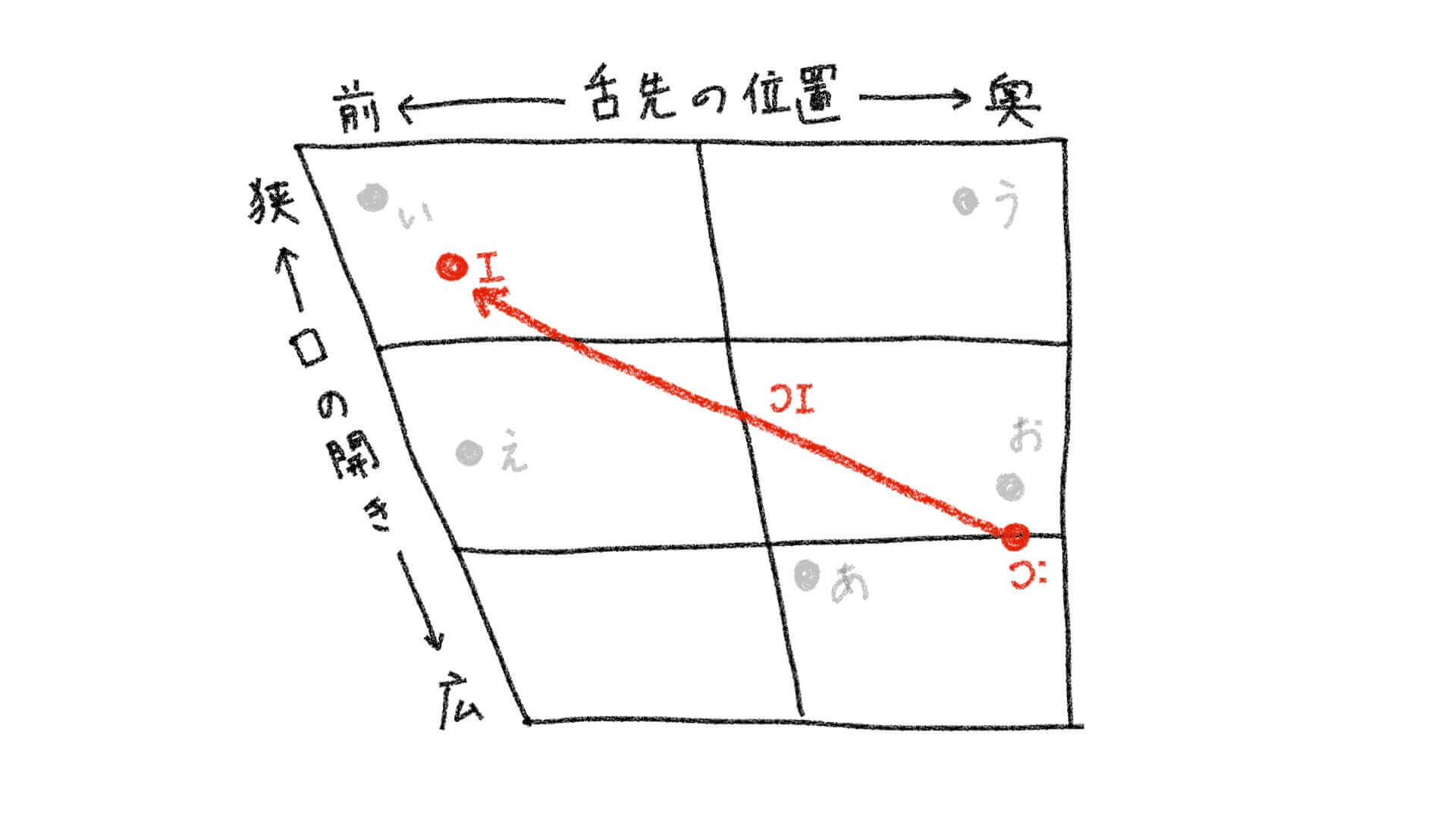

/ɔɪ/の発音

/ɔɪ/の発音は長母音の/ɔː/の位置から始まり、口を閉じながら舌を/ɪ/の方向へグライドさせていきます。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

toy /tɔɪ/「おもちゃ」

coin /kɔɪn/「コイン」

voice /vɔɪs/「声」

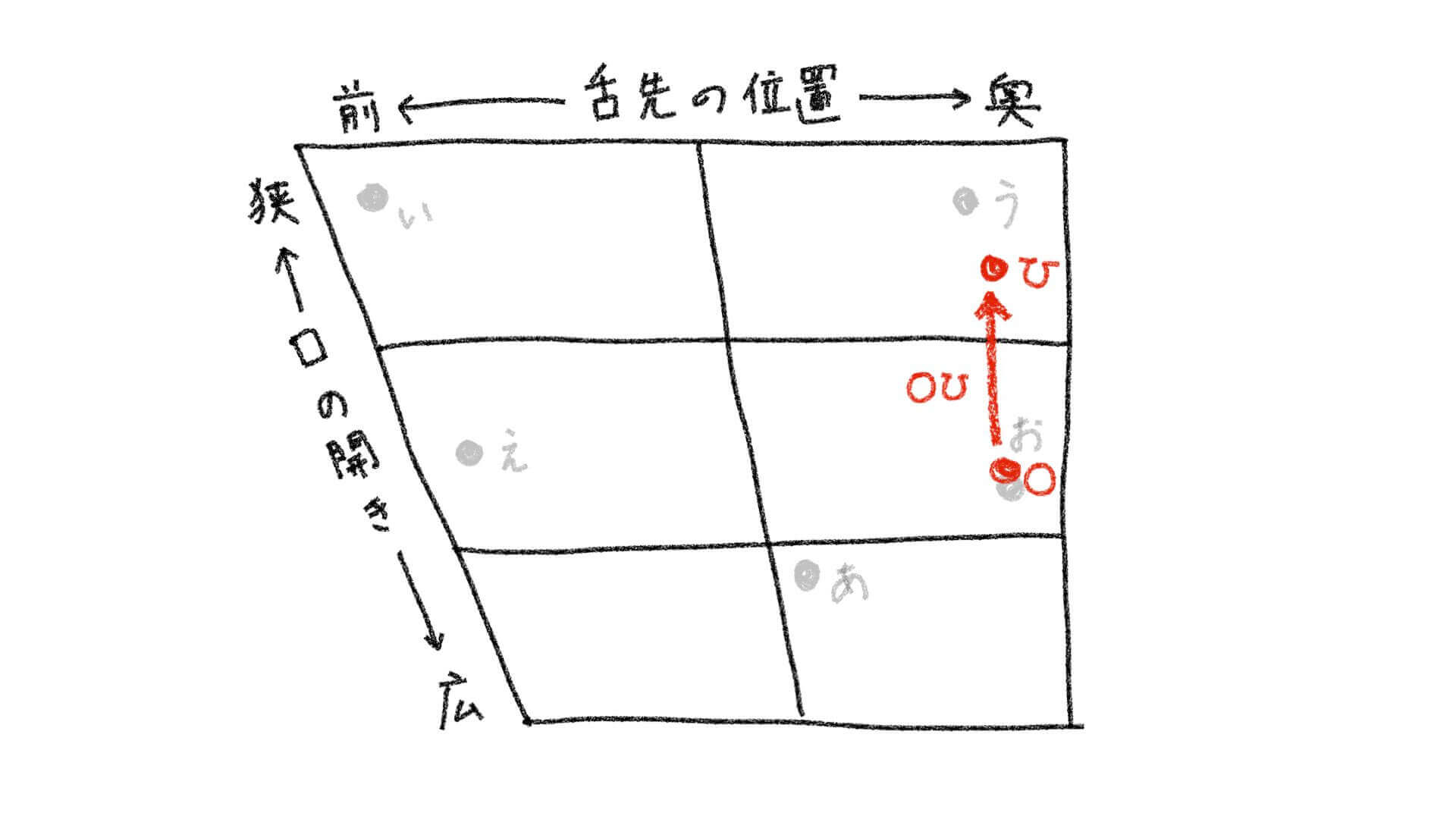

/oʊ/の発音

/oʊ/の発音は/o/から始まり、口をすぼめながら短母音の/ʊ/のポジションに近づきます。

この/o/に関してはこれまで短母音、長母音で登場しておらず、二重母音限定の音になりますが、基本的には日本語の「お」と同じ発音です。

またイギリス発音ではこの二重母音は/əʊ/と発音されます。

アメリカ英語とイギリス英語の発音の大きな違いの一つですね。

アメリカ英語の二重母音/oʊ/はイギリス英語だと/əʊ/と発音される。

例えばオックスフォード辞典などイギリスの会社・団体が出版した辞書だとこの/əʊ/がメインで載っている場合もあるので、その場合は「アメリカ英語だと/oʊ/になる」と脳内変換してくださいね。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

road /roʊd/「道」

home /hoʊm/「家」

most /moʊst/「最も多い」

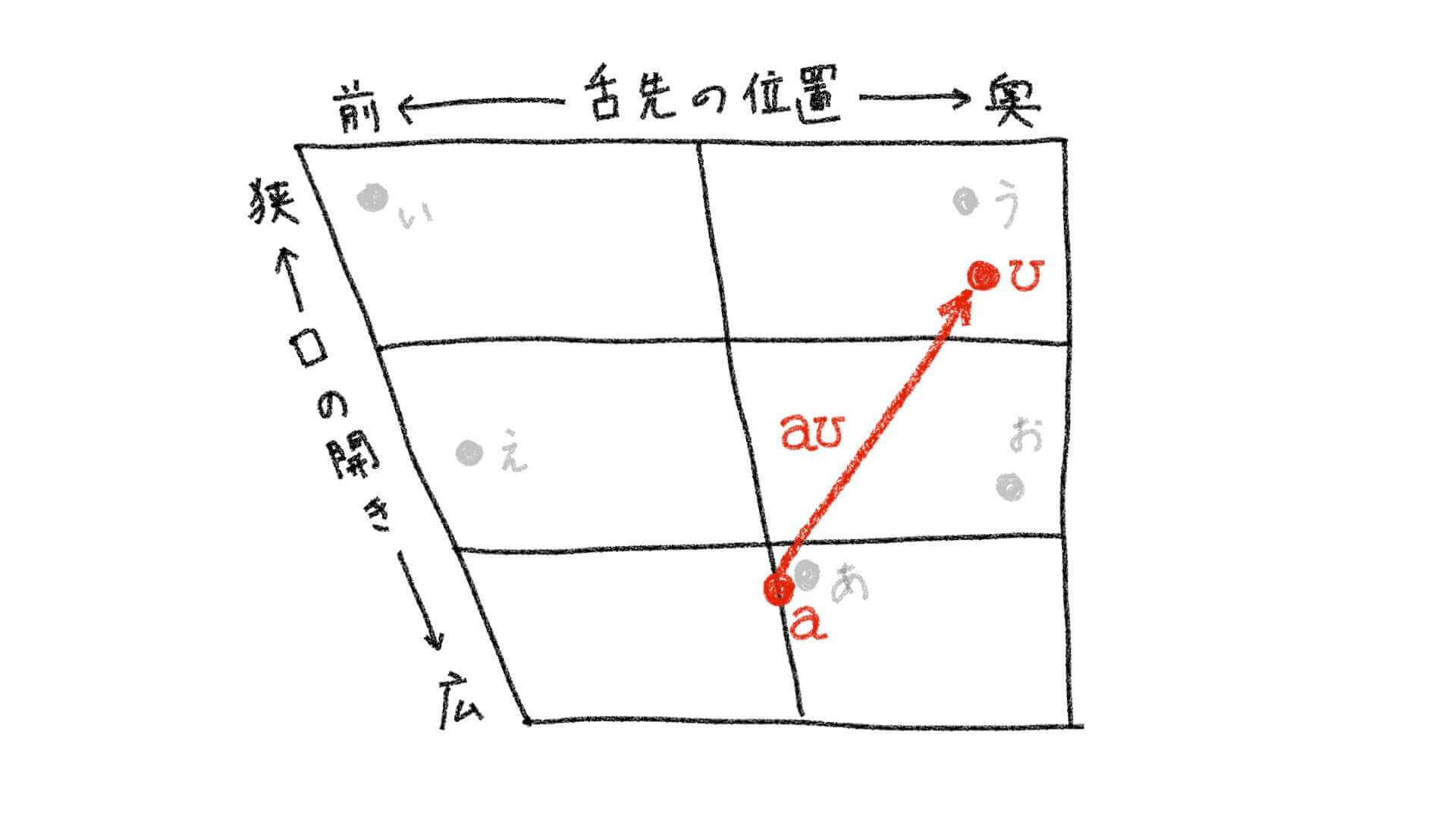

/aʊ/の発音

/aʊ/の発音は先ほど出てきた/a/から始まり、短母音の/ʊ/へシフトしていきます。

この音を含む英単語は以下のようなものがあります。

<例>

loud /laʊd/「うるさい」

brown /braʊn/「茶色」

house /haʊs/「家」

以上、ここまでが英語の母音の説明になります。

英語の母音の発音まとめ

はい、ということで今日は英語の発音マスターのための第一歩となる「母音の発音」について、音声学のガチガチの専門知識を僕なりに噛み砕いてなるべくわかりやすく解説してみました。

短母音7個、長母音4個、そして二重母音5個を合わせて16個。

意外と簡単だったでしょ?

ですよね笑

もちろん1回でこれらの音を全て覚えるのはとうてい無理なので、あとは反復練習あるのみです。

今日の内容を何度も見返し体に染み込ませるくらい練習すれば、あなたの発音は本当に劇的に改善され、意識しなくてもきれいな発音で英語を話すことができるようになります。

大切なのはそれぞれの母音の発音を自分の中で確立させること。母音が16個あれば16通りの発音があるんです。

これらの音を堂々と大きな声でハッキリと発音することができれば、あなたの英語は確実に通じるようになるはずです。

自分の話した英語が一発で伝わる。こんなに嬉しい瞬間はありません。

そしてそれは新しいスタートでもあります。

言いたいことがスムーズに伝えられるようになるとそこから一気に世界が開けてくるので、一段と英語学習が、そして人生が楽しくなってくるはずですよ。

なのでそこを目指してこれからも一緒に頑張っていきましょう。

そしてその目標達成のサポートのために、僕のYoutubeチャンネルでは、

- 僕が英語を話せるようになる過程で開発した効果的な勉強方法や

- 発音のテクニカルな解説ときれいな発音の習得方法

- 多くの日本人がつまづくポイントの解説

など、たくさんの役立つ情報を配信しているので是非チェックして見てくださいね。

また以下の記事では、21歳で初めてアメリカに行き、帰国後猛勉強して通訳になり、現在は通訳/英会話・発音矯正講師をしている僕自身の経験に基づいた「日本人にあった最も効率的で効果的な勉強法」を解説しているので、本気で英語力を上げたい人は是非チェックしてみてください。

(こちらも16,000文字超えでかなりのボリュームなので、気合いを入れて読んでみてください。英語力上げる自信あります。)

あわせてCHECK!!

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

それではまた!